肺癌是全世界发病率和死亡率较高的恶性肿瘤之一,其中肺腺癌约占非小细胞肺癌一半[1]。近年来,随着对腺癌的分子生物学的研究,腺癌的治疗方法有了更多的选择,预后也明显改善。肺腺癌的影像学表现以周围型结节或肿块多见,而以两肺弥漫性病变为表现的较少见,本文报道一例以两肺弥漫性病变为表现的腺癌。

临床资料

患者,男,71岁。主因「咳嗽、咳痰2个月,加重10天」入院。2009年1月初无明显诱因下出现咳嗽、咳痰,为白色泡沫粘痰,量较多,痰易咳出,无咯血,半月后逐渐出现胸闷,活动后呼吸困难。此次系入院前10天因受凉后上述症状加重,并同时出现黄脓痰和痰中带血,在当地医院抗感染治疗(具体用药不详),上述症状未见缓解,且呼吸困难明显加重,为求进一步诊治于2009年3月9日入住我科,病程中无发热及胸痛。饮食、睡眠尚可,大小便正常,体重较发病前减少约10kg。

既往史

患者长期在县城中学教书。有吸烟史40年,约20支/日。无饮酒史。无有害气体、粉尘环境接触史。有二男二女,均体健。有高血压病病史10年,糖尿病病史5年,自服药物控制,血压、血糖控制尚可。否认慢性肺部疾病病史,否认家族中有类似疾病史。2004年因胆囊炎行胆囊切除术。无输血史,无药物过敏史。

入院查体

体温37℃,脉搏110次/分,呼吸24次/分,血压120/70mmHg。神志清楚,营养良好,体型中等,半卧位,急性病容,呼吸急促。全身皮肤粘膜未见黄染及瘀点、瘀斑,全身浅表淋巴结未触及肿大。头颅正常,鼻翼扇动,口唇紫绀,颈静脉无怒张。气管居中,胸廓无畸形,双下肺语颤增强,叩诊浊音,双肺呼吸音粗,双下肺可闻及湿啰音。心率110次/分,律齐,各瓣膜区未闻及杂音,腹部平软,右上腹可见一长约6cm陈旧性手术瘢痕。全腹无压痛及反跳痛,肝脾肋缘下未触及。双下肢无水肿,脊柱四肢无畸形,无杵状指(趾)。

入院时辅助检查

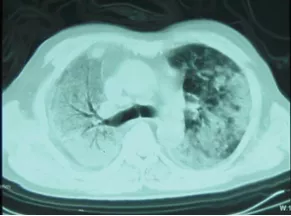

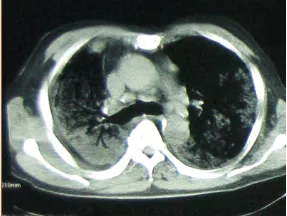

血常规示白细胞14.1×10^9/L,中性粒细胞86.4%,淋巴细胞8.4%,嗜酸性粒细胞0.2%,血红蛋白142 g/L,血小板213×10^9/L;血电解质正常,肌酐111 umol/L,尿素氮9.09 mmol/L;血气分析(吸氧浓度为33%):pH值7.427,PaCO2 4.64 kPa(35mmHg),PaO2 5.88 kPa(44mmHg),SaO281.7%;尿常规正常;PT、APTT均正常,FIB 4.78g/L;痰找抗酸杆菌及真菌均阴性,痰涂片见革兰阳性球菌;空腹血糖4.17mmol/L;白蛋白34.8g/L,谷丙转氨酶30U/L,谷草转氨酶42U/L;血沉31 mm/h,CRP 146.18mg/L;ANCA(-),ANA(+),SS-A(+);抗CCP(-);CEA>500ng/ml, AFP 2.47ng/ml,TPSA 1.65ng/ml,CA19-9 35.76 U/L, Ferr 277.73 ng/ml;免疫十项阴性;心电图示窦性心动过速。2009年3月8日在当地医院行胸部CT,特点为两肺弥漫性病变,呈磨玻璃样改变、部分实变,病变以右肺为著,可见支气管充气征,纵隔窗可见纵隔淋巴结肿大(图1、2)。

【图1】2009年3月8日胸部CT:两肺弥漫性病变,以右肺为著,部分实变,可见支气管充气征。

【图2】2009年3月8日胸部CT纵隔窗:可见纵隔淋巴结肿大。

入院诊断考虑两肺弥漫性病变性质待查,需要鉴别诊断的疾病有:

1、肺炎

患者有咳嗽咳脓痰的症状,肺部听诊有啰音,血常规示白细胞总数及中性粒细胞百分比增高,胸部CT可见两肺弥漫性病变,呈毛玻璃样改变、部分实变,可见支气管充气征,需考虑肺炎的诊断,但该病人病程有三月无发热,抗感染治疗效果不佳,主要表现为进行性加重的呼吸困难,不符合肺炎的病程;

2、结缔组织病所致的弥漫性间质性肺疾病

入院后实验室检查发现血沉增快,CRP增高,ANA(+),SS-A(+),需考虑由结缔组织病如系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿性关节炎等疾病引起的弥漫性间质性肺疾病。结缔组织病在肺部表现主要是间质性肺炎和间质性纤维化,活动期常伴有胸腔积液,这些疾病往往多见于青年女性,有多系统的损害,常常累及皮肤、肾脏、关节、血液系统等,且肺部间质性病变常与多系统损害同时或在其之后发生,病人可有口腔溃疡、关节肿痛、脱发、口干、眼干、雷诺现象等表现,该病人系老年男性,无多系统损害及其他相关表现,无胸腔积液,且ANA(+)并非结缔组织病所特有,在恶性肿瘤、慢性感染、慢性肝病等也可出现,诊断该患者结缔组织病的依据尚不足,但亦不能完全除外;

3、隐源性机化性肺炎

是一种细支气管内肉芽组织阻塞引起的疾病,肉芽组织可延伸到肺泡管和肺泡。临床上呈亚急性起病,最常见的表现为中度发热和干咳,逐渐出现呼吸困难,外周血中性粒细胞增高,血沉明显加快。影像学可表现为双肺斑片状浸润影,阴影具有游走性,阴影密度可从毛玻璃样改变到大片实变不等,其内常含有支气管充气征。该病人的影像学表现有部分符合隐源性机化性肺炎的特点,且外周血中性粒细胞增高,血沉增快,故不能除外此病,最终确诊需行病理学检查,该病对激素治疗敏感,有效率达80%以上,用药后临床症状一般在48小时内减轻。

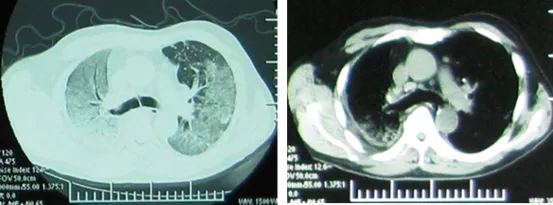

因患者一般情况较差,吸氧浓度为33%时,经皮血氧饱和度为80%,暂无法行其他有创检查,故先给予甲基强的松龙60mg/d治疗,但患者一般情况未见好转,因患者痰量较多,且血CEA明显升高,故行痰脱落细胞学检查,结果查见腺癌细胞,故患者诊断为两肺腺癌(Ⅳ期)明确。患者PS(performance status,PS)评分约为4分,不能耐受全身静脉化疗,而对于亚裔人群肺腺癌的表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)的突变率高,故自2009年3月15日开始使用吉非替尼0.25/d治疗。3天后患者呼吸困难症状明显缓解,在原吸氧浓度的基础上经皮血氧饱和度上升到90%,2周后(3月30日)复查胸部CT,显示两肺病变有所吸收,表明治疗有效(图3)。

【图3】2009年3月30日 EGFR-TKI治疗后复查胸部CT:与图1、2相比,病变有所吸收。

讨论

腺癌有明显的异质性[2],不同组织学亚型其影像学表现、分子生物学特点和预后均有明显不同。近年来,随着对腺癌的影像学、病理学和分子生物学的研究,2011年国际肺癌研究协会、美国胸科学会与欧洲呼吸学会联合发表了肺腺癌的新分类[3],对临床实际工作有重要指导意义。肺腺癌的影像学表现包括磨玻璃阴影、结节、肿块到大片实变阴影等,不同类型的影像学表现往往代表了不同的具体病理学亚型[4]。以大片实变阴影为主要表现的肺癌并不常见,此类型与肺炎、间质性肺疾病、肺结核较难鉴别,往往误诊为上述疾病。此种类型的腺癌可出现支气管充气征,可能有多叶浸润,给诊断带来困难。以往称此类肺癌为肺炎型细支气管肺泡癌[5],2011年新的病理分类称之为浸润性腺癌[3],其特征的临床表现是咳大量白色粘液泡沫痰,而具有这种表现的病人并不多见,出现这种临床表现往往是疾病晚期的表现,该病人有大量的粘液泡沫痰,符合肺炎型肺腺癌的临床表现。

约2/3的肺癌患者确诊时已处于晚期,失去手术机会,近年来随着对腺癌的分子生物学研究,分子靶向药物的应用延长了部分腺癌患者的生存期。目前研究最广泛的是EGFR基因,对于有EGFR基因突变的患者,一线应用表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-tyrosine kinase inhibitors, EGFR-TKI)的患者明显获益。IPASS研究显示[6],对于有EGFR突变的患者,一线应用吉非替尼组较化疗组无疾病进展生存期明显延长。而亚裔人群中非小细胞肺癌EGFR突变率达20%-40%[2],不吸烟的腺癌患者中高达60%[2],故对于晚期的肺腺癌癌患者,EGFR-TKI的应用改善了患者的预后。由于TKI类药物仅需口服,耐受性良好,不良反应轻微,对于PS评分较高不能耐受化疗的患者除了最佳支持治疗外,应用TKI亦是一种选择[7]。而对于肺炎型腺癌患者,因其EGFR突变率高,若PS评分高不能耐受化疗,即使患者EGFR基因状态未明,TKI亦可作为一线治疗药物[8,9]。

结合本例的影像学表现及痰脱落细胞学结果,符合原来的细支气管肺泡癌的表现,但按2011年新分类应为浸润性腺癌。该患者诊断明确后因一般情况差,肺部表现为弥漫性病变,不能耐受手术和全身静脉化疗,而腺癌在亚裔人群中EGFR突变率高,故选择了EGFR-TKI作为一线治疗,该病人经过口服吉非替尼治疗后痰量减少,呼吸困难症状缓解,经皮血氧饱和度上升,复查胸部CT两肺病变有所吸收,故治疗有效。结合该病例的诊治经过,我们的体会是临床医生应该提高对以两肺弥漫性病变为表现的肺癌认识,重视痰脱落细胞学检查,减少误诊和漏诊。对于PS评分高的肺炎型腺癌患者,TKI可作为一线治疗药物。

参考文献

1. Jon Z,Ana BE,Juan AN,etal.The new IASLC/ATS/ERS lung adenocarcinoma classification from a clinical perspective: current concepts and future prospects. J Thorac Dis 2014;6(S5):S526-S536.

2. Swaroop R,Priyanka T,Bhaskar B,etal.Pulmonary adenocarcinoma: implications of the recent advances in molecular biology, treatment and the IASLC/ATS/ERS classification. J Thorac Dis 2014;6(S5):S502-S525.

3. Travis WD,Brambilla E,Noguchi M,et a1.International association for the study of lung cancer/American thoracic society/European respiratory society international multidisciplinary classification of lung adenocarcinoma.J Thorac Oncol,201 1,6:244-285.

4. Natasha G, Sanjay J, Adam W. The revised lung adenocarcinoma classification—an imaging guide.J Thorac Dis 2014;6(S5):S537-S546.

5. John H, Kavita G, Denise A, et al. Radiologic Implications of the 2011 Classification of Adenocarcinoma of the Lung. Radiology 2013;266(1):62-71

6. Nguyen KS, Neal JW. First-line treatment of EGFR-mutant non-small-cell lung cancer: the role of erlotinib and other tyrosine kinase inhibitors. Biologics 2012;6:337-45.

7. Langer CJ. The “Lazarus Response” in Treatment-Naïve, Poor Performance Status Patients With Non–Small-Cell Lung Cancer and Epidermal Growth Factor Receptor Mutation. J Clin Oncol 2009;27:1350-4.

8. Douglas A. Bronchioloalveolar Lung Cancer. Chest 2007;132;306S-313S.

9. Hon WB, Cho WL, Kwok YC, et al. Erlotinib or Gefitinib as First-Choice Therapy for Bronchorrhea in Bronchioloalveolar Carcinoma. Letters 2014;47(6):e7-e9.

作者:张燕 孙耕耘(安徽医科大学第一附属医院呼吸内科)

本文转载自订阅号「重症与康复」(ID:CriticalAndRehabCare)

原链接戳:病例集锦42 | 以两肺弥漫性病变为表现的肺腺癌一例

本文完

编辑排版:Jerry