推荐语

周五,《呼吸界》刊登了「给流调人员发含片、大年初八进村、流调数据表长达35页……历时七年的世界级研究经历了什么?」(点击蓝字可跳转阅读)。在这篇文章的留言区,许多亲身参与流调的工作人员纷纷留言,他们情不自禁地分享过程中的种种艰辛及各自的成长,每一段留言都难掩作为参与者的自豪和喜悦。特别让我们欣慰的是,这些难忘的经历给他们职业生涯带来了深远影响……也许,你仍然在某一项艰难的研究过程中,这里也许能看到自己的影子……

韩:回想流调的日子,做肺功能检查是最辛苦的,我作为山西大医院呼吸科的一员,很有幸能参与其中。我是从开始坚持到最后的,主要负责做肺功能及其质控和肺功能数据的上传。流调中记忆深刻的是农村妇女,10个人就8个不太会配合肺功能检查,要让他们完成高质量肺功能检查是难上加难,我们只能一遍又一遍地给他们吹,有些人甚至一天完不成第二天继续来做,一直到最好级别。也就是能做成A就不做成B、C。这跟许主任严谨的科学作风有关,许建英主任一直教导我们:「要不就不做,要做就要做到最好」。

平时正常上班,所以我们只能牺牲周末完成流调,或者有些地区一去就是半个多月不回家。而且有些地方特别支持,我们的团队从早上6点就干到中午2点,基本没个饭点,只能吃点小吃补充。所以一天下来,基本已经是口干舌燥,身体乏力。然而,一天的工作之后,我还要一个一个认真的去看数据并及时的上传数据对数据进行质控评级,记得整个流调下来视力严重下降……在孝义,室温将近快要到38度了,9台肺功能同时做,汗流浃背,但是我们的团队坚持下来了……到最后,我的嗓子已经完全嘶哑了,说不出来话了,但是离完成任务就差两三天了,所以最后就是对着病人的耳朵,竭尽全力喊出,让病人使劲地吸气和吹气,最后我坚持下来了。

最后,我为我们的团队骄傲,为许主任严谨的科研态度骄傲,为这次科研成果献出一份薄力骄傲。感谢许主任能给我这次流调机会,让我有这么深刻而美好的回忆……

张超:想起那年12月份,我们浙二呼吸团队在乡下进行这项流行病学调查,肺功能组地点是村委会二楼大的会议室,空间很大,当时赶上下雨天,奇冷无比,白大衣里面穿着羽绒服,最厚的棉裤,仍然冻得手冷脚冷鼻子冷,热水杯不能离手,还要一直对着手哈气。黄老师说太冷太冷了,真想自己给大家准备电暖器。田博士那样的天气还没有穿秋裤,他笑说他觉得自己这次要在这里殉职了。不过看着过来做检查排队的村民,大家依旧干劲十足,感谢村委会给我们准备的热气腾腾香喷喷的饭菜,这样的经历也锻炼了大家的凝聚力和团结的精神,想念那些日子!

王俊艳:2012年有幸成为山西大医院呼吸科许建英老师的研究生,入学就参加了这次大型流调,我参与问卷、肺功能和问卷电子录入,跟着呼吸科老师和师兄师姐们到乡下流调,过着集体生活,每天早上7点左右就一切准备就绪,大家都是空腹排队的,记得有一次早上下雪挺大的,公交车一直等不上,我们几个人就跑了差不多两站地到达流调点,现在回想起来当时大家为了完成流调齐心协力,累并快乐着。每天干活都有流程,每个环节都不能耽误,当时最愁的就是有一些人不好沟通,肺功能检查不好配合,有时候我们自己都开始用当地方言去沟通,为了保证质量完成流调。下午结束后还要一起整理和录入问卷,过的忙碌而充实。许老师一直以来的踏实严谨的工作作风影响着我们,大家在一起团结工作,能为中国的慢阻肺事业奉献自己的微薄之力感到骄傲和自豪。

黄可Naive:当年刚开始读研究生,连续几个周末问问卷喊到头晕,分血分到眼花,录问卷录到手抖,现在看到自己亲身参与的工作能过被发表和认可,真心感到高兴!

静:刚到呼吸科不久,就有幸参与了许主任全国的流调项目。我负责的是血样标本采集的部分,看着身边同事们都在一丝不苟,细致认真的对待着自己的工作,还有许主任的叮嘱,让我深深感到自己肩上的责任重大。血样采集的工作要求的是必须细致,做到零差错,必须保证数据真实有效,我们采血口一般是最早开始工作的部分,因为不少上了年纪的参与者都不能空腹时间太久,所以我们要速战速决,那段时间我们两个人每天要采集三四百人的血液样本,练就了快、狠、准的采血技术……

晶:刚到山西大医院不久,就亲身经历了那些流调的岁月,觉着自己有幸参加这样大规模的研究,是多么的自豪。那年,我们拿着自己做的宣传页站在路边,一次一次的宣传,一家一家的入户宣传,通知大家我们有这样一个活动,让大家来参加,受了多少白眼,又有多少次被当成骗子,又想办法联系社区负责人,带我们入户宣传,从开始的第一步就困难重重,但我们没有向困难低头,毕竟我们的付出还是有收获,还是有人愿意来参加我们的流调。万事开头难,迈开了第一步,也就不那么愁了。

接下来的大家真的干劲十足,经常六点多就开始定标,七点多流调人群就开始排队,肺功能一吹就从早吹到下午三四点,哪有饭点,哪有时间吃顿正儿八经的饭,过了饭点,大家就抽空吃点沙琪玛,蛋黄派,一边垫点肚子不饿就行,一边继续吹肺功能。总是一口气做完所有约来的病人,大家又开始录入当天的数据……那些年一起努力过,付出过的兄弟姐妹们,如今又一起回忆起当年的日子,我们无怨无悔。 人生,其实就是一次跋涉,只有前行,没有退却; 岁月,其实就是一种磨砺,只有坚毅,没有怯懦; 未来的我们,只有无悔,没有悲叹!

王蕾:当年作为朝阳呼吸科的一名硕士研究生,跟科里的老师们一起参加了流调,有很多难忘的经历。肺功能检查室里的各种趣事,大家说话都是通过吼,在延庆流调结束后遇到北京50年不遇的大雪,当地武警开路回京……难忘的回忆。

Jessie. 森:记得刚来我们浙二呼吸读研的时候就开始参与了这个流行病学调查项目,那段时间跟军人一样随时待命,一切以流调为重!我们在浙二老师们的带领下,走进城市,深入农村,常常一扎根就是十天半个月。

我曾经发过这样的状态:「记录一下我个人这半个月来的工作量,完成血样约2000多例,可量化工作包括贴标签11913个,拧冻存管盖6498个,吸打抢各8664次,离心血样5415个,非量化的准备工作就算了吧!另外,在此期间早上起床不晚于6点!」。

如今7年过去了,曾经的辛苦都已经忘记,但仍记艰难时我们沈老师鼓励我们说,这项工作是一个公益,排除万难,也要坚持完成!如今看到文章被权威杂志《柳叶刀》接收,是对我们当初努力的最大肯定,也希望这项研究能真正为我国慢阻肺的防治贡献一份力量!

心语:作为亲身经历并参与山西省全程流调的人员,回想起2012年到2013年到经历,酸甜苦辣参杂其中。流调到哪住到哪,起初入户抽样多次被认为是骗子,拒之门外。而体检开始时做肺功能方言差异,理解偏差,嗓子喊到无法发声是常有之事。一年多的时间我们跑遍了山西省各地农村、社区,记得那会体重是最佳状态……现在看到我们呼吸界所有人付出取得的成果一切都很值得,大大的为我们的设计者及组织者点个赞!

小芳:我也是参与过流调的浙二呼吸科的一名研究生,为了参加流调,科里组织我们一起参与了肺功能培训,从同学之间相互给做肺功能开始练习,在流调现场黄刚老师更是亲自手把手的教,是流调让我们一个个都成为了做肺功能的小能手。有时候几天连着下来,嗓子就倒了,不过最难的还是语言不通,于是我们就让患者看我们的手势做,也意外发现了声音加手势才是效果最好的。总的来说累并快乐着,做的也挺有成就感。终于看到流调结果发表了,真好!

子龙:印象中我的硕士生涯就是从流调开始的,虽然辛苦,但是满满的都是回忆。2012年入学后的第一个学期,就接到了流调的号召,最多的时候一天要接待300多位体检者,从早上五点多起床,晚上所有样本处理好已经十点多了,中午也只能在流调的地方吃点盒饭。做问卷和肺功能一直要跟体检者沟通,做到嗓子哑的说不出话来,只能趁空到卫生间洗把脸让嗓子休息一下回来继续。

最记忆犹新的2013年,春节假期结束,回到学校,马上就投入到紧张的流调当中,当时天气还很冷,大家都不敢怠慢,一个个全副武装,毛衣羽绒服。然而一个月的流调结束,天气已经转暖,回到学校,其他同学已经换上春装。学校里一波穿着羽绒服,拖着行李箱从医学院朝宿舍区走去的同学成为了一道独特的风景,回头率还挺高。曾经的努力总算开花结果了,感谢这次流调给我留下的美好回忆,更感谢我们的团队-浙二呼吸科给我提供参与其中的机会,让我可以为这一重大成果贡献自己的一份力。

月下门童:2013年刚一入学就参加了这次流调,随着浙二呼吸的老师们和师兄师姐们辗转于杭州及周边。作为一个不懂得浙江地区方言的人,每一次和受试者(尤其是老年人)的交流都靠猜和不断重复,对耐心和嗓音是极大的挑战。我清楚的记得,每个地方的后几天,所有做肺功能或者问卷的人嗓子都是哑的。那段时间的日子很固定,白天应对受试者,晚上处理数据和标本,日子匆匆忙忙就过来了。现在回头想想,还是有些怀念那个时候大家聚在一起同心协力做一件事的日子。流调的结果被《lancet》接收了,作为在这次流调工作中基层一份子,我还是感到骄傲和自豪的。

阿镇:有幸在广州呼研所学习,在钟院士和冉丕鑫教授的指导下,周玉民老师带着我们在连平、翁源和广州做社区筛查和复查,顶着炎炎夏日,在街道办或者居委会里,一个点一个村的做肺功能、做调查,嗓子都喊哑了,最后都是靠意志在坚持工作。只想说,一个客观数据的背后不知道需要多少人力物力投入!

Lou:读博期间作为浙二呼吸团队的一员有幸参与了此次多中心流调,欣闻此项目成果发表于世界顶级医学期刊之一的《柳叶刀》,与有荣焉!感谢导师沈华浩教授带领的强大的浙二呼吸团队,让我有机会参与到这利国利民的大事中去略尽绵薄之力,从而成为历史的见证人,这对我今后的医疗生涯必将产生深远的影响。

土狼:回想当年,刚刚毕业,初入许建英老师带领的山西大医院呼吸科团队,就被拉进那个当初看来浩浩荡荡的流调任务,主要参与肺功能操作,从开始的凑乎一个B标,到最后拼死也要出个A标的结果,其中的酸甜苦辣至今依然历历在目。现在回头,是许主任带给我们工作踏实认真的精气神,也只有这样的努力工作,才能为中国的慢阻肺事业奉献自己的微薄之力。工作任务告一段落,工作的精气神则时时刻刻激励着我们,努力奋进。

罗嫚:作为一名从华西考到浙大的研究生,跨越千里,非常有幸在华西和浙二两地均参与了这个多中心的流调项目,见证了地域从西到东,不同的流调人员们一样的热情,一样的挥洒汗水。

徐Feng:很荣幸能成为浙二呼吸科一名研究生,有幸的参与到这个流调项目中,得知此项目被四大顶级期刊之一柳叶刀收录的情况下,相信大家都体会到了坚冰已破,梅花香自苦寒来。

孟瑜:流调过程就这样陪伴我们走过了四季,山西大医院呼吸科团队牺牲了所有的节假日和周末陪伴家人的时间。我们从一个社区走到另一个社区,从城市调查到农村,共调查山西地区6134人,40岁以下2270人,40岁以上3864人。肺功能质控A级88.4%,C级96.5%。终于在2013年9月15日圆满完成了我们的流调工作,山西大医院呼吸科团队不负王辰院士的嘱托,圆满的完成了任务,期间经历的艰辛也顿时烟消云散。2018年4月10日这个振奋人心的日子,是对我们辛苦付出的鉴定,是医学呼吸界具有里程碑意义的一天。但是我国慢阻肺患者大约1亿的人群,仅有10%知道慢阻肺这一疾病,接近90%从未得到明确诊断,这样的一组数字映入眼帘时,作为呼吸科医师深刻体会到肩上的重担,严峻的防控现状任务任重而道远。防控策略在于不仅针对民众,更重要的需要重视基层医务人员的培训,培养强大的基层医师力量,建设完整的慢阻肺防控体系,以便更好的服务于大众,做到早认知、早诊断,早干预,降低慢阻肺的患病率、病死率,减轻家庭及社会经济负担。

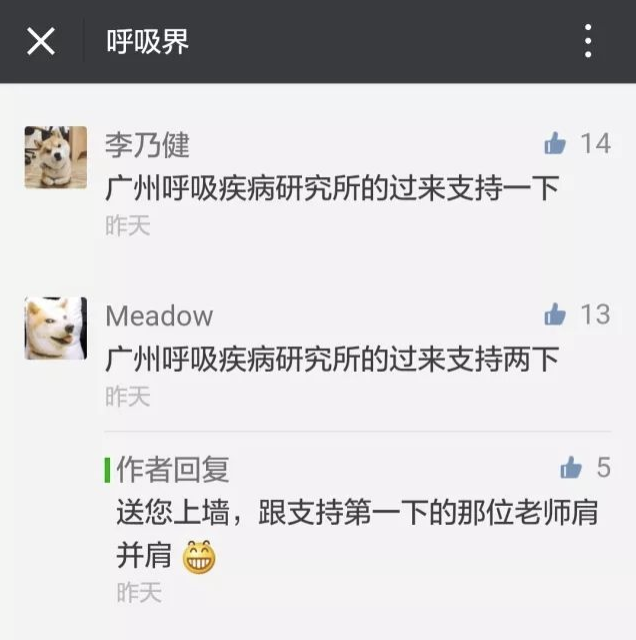

以及……

(小编:这两位的头像很搭哦~)