“我的患病经历得从我的记者职业生涯说起。2008年,我在担任报社记者期间,恰好被派往灾区报道抗震救灾和灾后重建。当时,我们承担了高强度的采编工作,昼夜不息地进行采访报道。”

“在此期间,我也遭遇了显著的创伤性应激反应,因为直接目击了很多灾难现场的惨烈景象。于是,吸烟成为那段时期唯一排解压力和提神的武器。”

有时候一天吸烟1-2包,全靠年轻“掩盖”烟草的毒害……

2008年“5·12特大地震”报社部分垮塌后大家集中在车库24小时连轴转办公,那时提神全靠吸烟

“记得那段时期,我的吸烟频率达到了一个峰值,有时候一天就要吸烟1-2包。也许那时太年轻,机体代偿功能强,仅仅只是偶发咽喉部充血肿痛、咳嗽,在此阶段,我也没有任何对烟草制品危害性的科学认知。”

“后来,我停薪留职进京读书,结束后又留在北京入职了某电视台担任编导岗位。彼时的北京市还尚未全面开展室内公共场所禁烟宣传工作。台内各层级工作人员均存在吸烟习惯,日常工作会议多集中于吸烟室内召开,办公区域各楼层均配置1至2间专用吸烟室。”

“记得那时制片人召集大家开会都在吸烟室内,一个面积不足5平米的密闭房间,推门而入那完全堪称‘人间仙境’——呛人的浓烈烟雾,根本无法看清谁是谁。非吸烟者仍需全程参与会议,不可避免地长时间暴露于二/三手烟环境中。”

“其实在媒体人大军中,女性吸烟是一种很常见的现象。具体而言,节目制作经常需要通宵加班,在常规提神饮品可能引发消化系统不良反应的情况下,多数同仁都选择通过间歇性吸烟来维持工作状态。烟瘾大的,每日甚至可达3包,这既包含同事间协同工作时的社交性吸烟,亦涉及创作间隙的休闲放松。现在回想起来,那时真是全靠年轻在‘掩盖’烟草的毒害……。”

新冠后感到身体机能显著衰退,即便戒烟也为时已晚……

“2020年1月至2022年新冠疫情期间,我回家‘躲新冠’,当时我的身体机能还未出现明显衰退,那是因为还没有被感染,为了预防我还主动戒了烟。然而,自身体质水平从这时不仅没感到有提升,反而开始走下坡路——咳嗽、咳痰,时常倦怠、乏力。尤其是当2023年1月得了新冠又康复后,这些不适症状整整持续了两年时间,活动耐力大幅度下降。”

“明显感到身体机能呈断崖式衰退,持续性的倦怠感、运动意愿降低。随着戒烟后长胖,很快又被诊断出甲状腺功能减退,体重在短短半年内猛增23公斤,血脂、低密度脂蛋白、胆固醇……,各项指标均出现问题。”

“最可怕的是体力下降就像‘滑铁卢’ ,有一天当我回老宅要爬六楼,我惊恐地发现,我竟然刚爬了一层楼,不到二楼平台就出现了严重的喘、憋症状,气短,需要大口吸气,与那七旬老人无异。”

“自此以后,所有涉及垂直位移(如登楼梯、坡度行走等日常活动),我都呈现出显著的生理代偿障碍,比如,稍微爬个小土坡,我就会呼吸频率增快、动作迟滞。在公众场所活动时,看到我的同龄人看向我的奇怪的眼神,以及一些白发苍苍的老人都走得比我快,内心真是不由自主就生出了一种‘病耻感’,再也不愿意出门见人。”

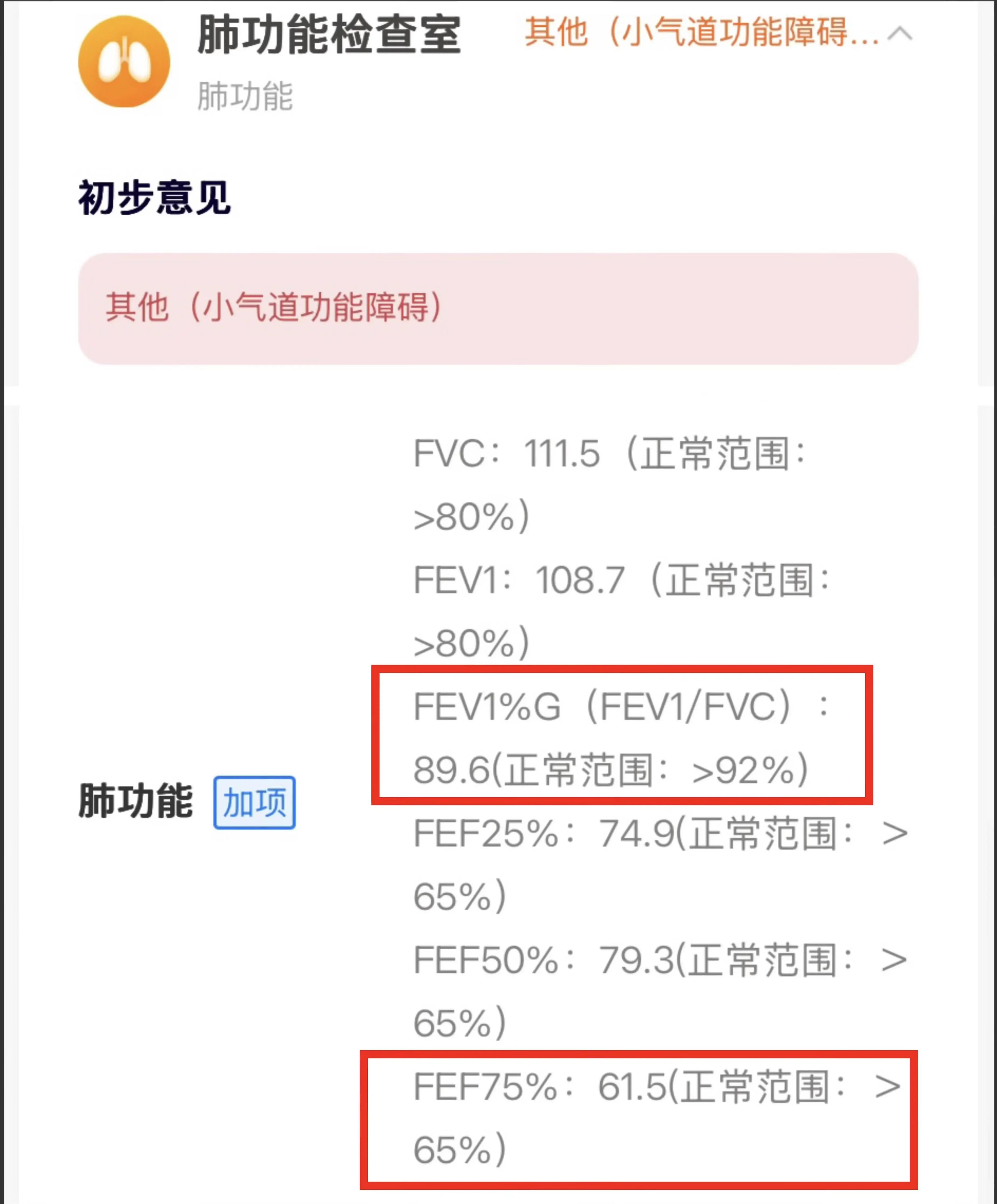

第一次查肺功能就是小气道功能障碍,医生告诉我不可逆转……

“2024年5月,我在常规体检中特地增加了肺功能检查这一项,没想到第一次查肺功能,结果就显示我存在小气道功能障碍。体检中心的医生明确告诉我,必须严格规避烟草接触(包括二/三手烟)、厨房燃气污染及空气质量低下区域,尤其需警惕呼吸道感染与肺炎的发生。同时每年要复查肺功能。”

我2024年5月的体检报告截图

“紧接着,通过《看呼吸》平台我联系上了福建医科大学附属第二医院呼吸与危重症医学科陈晓阳主任。此时我带着我的体检报告,迫切地只想问明白一件事——我还这么年轻,现在戒烟的话,小气道功能以及肺功能还能不能恢复到过去正常的水平和状态?”

“可是,陈主任的回答给了我‘当头一棒’,他告诉我说,尽管我的肺功能整体指标还没有呈现显著下降,但我的小气道功能障碍已引发了明显症状。这种小气道功能性的损伤,无论戒烟也好,即便是用药,它也是终身不可逆转的状态。只能说现在坚决戒烟,采取有效的、适合自己个体状况的康复法,能尽量延缓疾病的进展。”

为何肺功能还未明显下降,憋气、活动受限症状就已如此严重?

“可我还有一个始终不解的疑惑,为什么明明去年检查我的肺功能没有显著下降,只是小气道功能障碍,我的临床症状、表现却是那么明显突出?”

“陈晓阳主任告诉我,当机体已经出现小气道病变,但肺功能还暂时未低于安全数值时,其实此时已提示需警惕处于慢阻肺病的早期萌芽阶段,尤其是对于有长期吸烟史的人群。”

“至于我描述的我在进行肺功能检查吹气时,1秒用力吹气过程中,吹到后期就会感觉气体无法呼出。他解释说:这是由于小气道塌陷,用力也难以呼出气体,致使气体残留于肺内,这部分残留的气体量我们称为‘残气量’。即便正常人尽力吹气,也无法将肺内气体完全呼出,所以每个人都会存在残气量。然而,诸如慢阻肺病和哮喘患者,往往难以将气吹至最后,残气量会增多,相较于正常人更难将气呼出。”

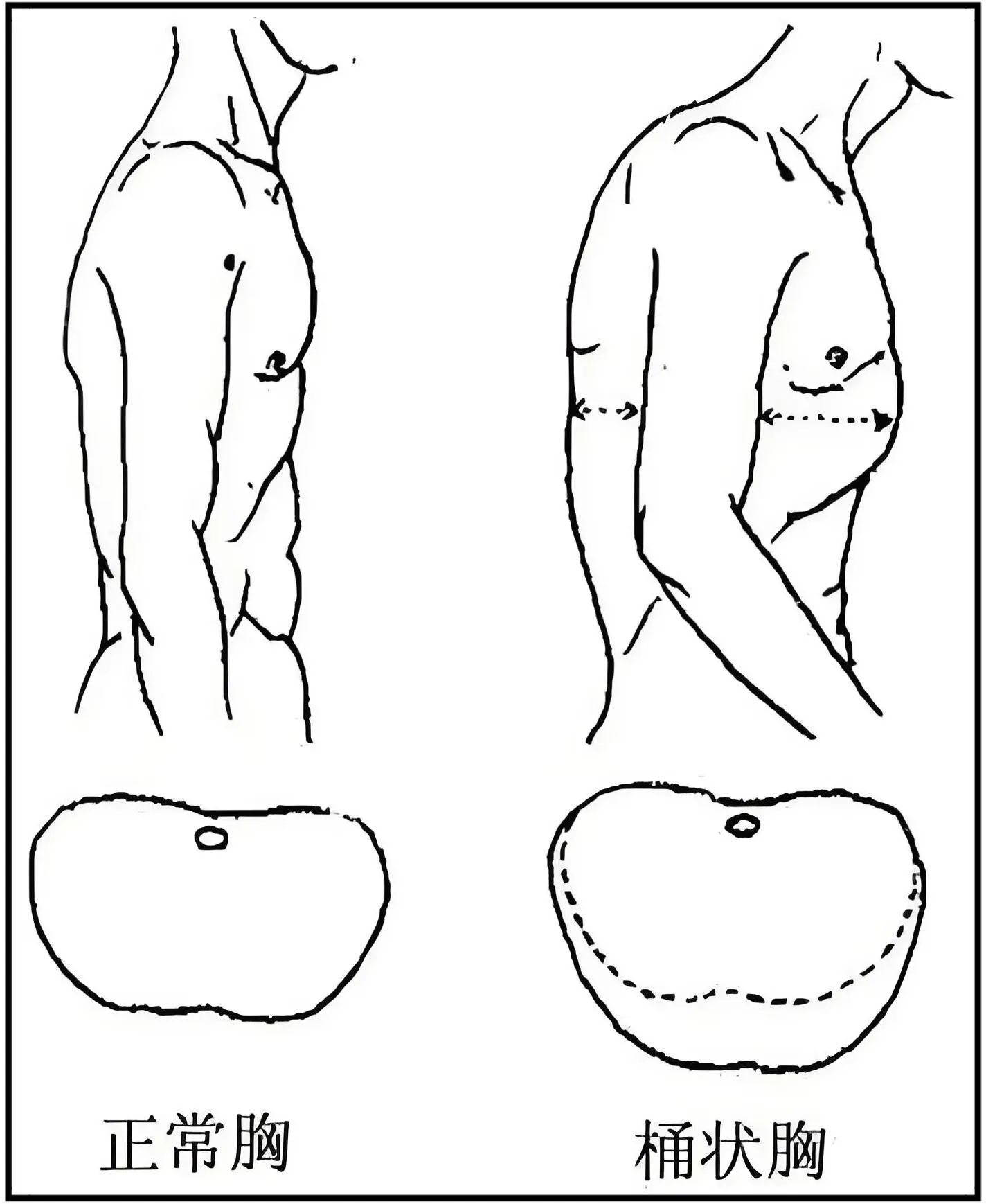

“陈主任进一步解释:尽管呼气时残气量增加,但要知道人体胸廓由骨骼构成,后方有脊柱,前方有肋骨,宛如一个框架,所以无法无限扩张。随着残气量增多,整个胸廓会逐渐膨隆,形似桶状,所以有些人才会形成‘桶状胸’。此后心脏会受到挤压而呈垂位,这也是影响心脏功能的一个因素。而随着残气量持续增加,整个胸廓会进一步膨隆,当残气量增加后,正常人处于静息状态时300-500毫升的气体量便已足够,若进行运动可能需要1.5升,每次呼吸所需气量增多,其中300-500毫升的气体属于残气量,此时平静呼吸即可。”

“但当进行运动时,运动使耗氧量增加,加快呼吸所吸入的气量即为补吸气量,而此时残气量已大幅增加。由于背部及胸廓受限无法无限膨胀,残留气体增多导致残气量进一步增加。此时若需补吸气,却因空间受限而无法吸入足够气量,补吸气量便会下降。因此,假设你运动时需要1升、1.2升或1.5升气体量,而你的残气量已大幅增加,那你的补吸气又无法满足需求,就会出现憋闷、气喘症状,无法进行运动,难以爬楼梯、行走……。陈主任讲完这些,我才恍然大悟。”

我会坚持每年复查肺功能,该用药干预决不含糊……

“虽然我的教训很惨痛,但好在我已经深刻认识到了当前我该积极补救的地方。按照陈主任的医嘱,虽然根据去年的检查报告,我的肺功能当时尚未达到需药物干预的病理阶段,但我必须执行以下防护措施:① 彻底戒断吸烟及二/三手烟接触;② 规避烹饪燃气污染;③ 注重空气净化措施。我也明白了一个科学道理,人在进入25岁以后,肺功能就已进入了自然衰退的进程,若叠加环境污染物(PM2.5、VOCs、甲醛等)及烟草暴露,将形成加速损伤的协同效应。”

“关于我的预后转归,陈主任着重强调:既往我有新冠病毒感染、流感以及两次肺炎的疾病史,已对呼吸系统造成了叠加性的器质损害,加上合并长达十余年的吸烟史,可以解释为何我尚处于中青年阶段即出现小气道功能障碍的临床特征。若后续每年复查肺功能显示进行性下降(包括近期应复查一次),则需启动规范化药物治疗方案。”

【后记】

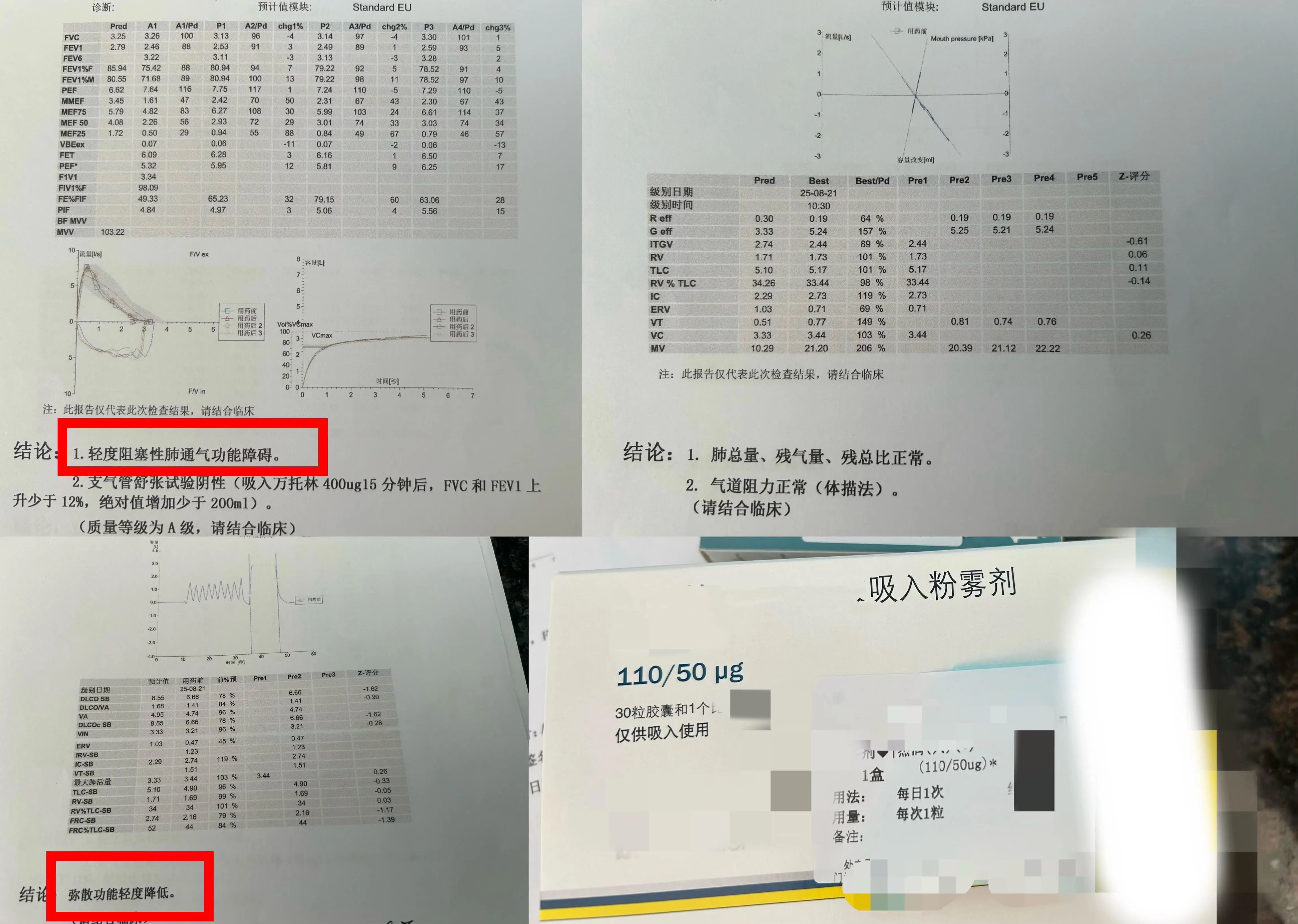

“2025年8月21日一大早,我怀着忐忑不安的心情来到家附近的一所三甲医院呼吸与危重症医学科复查肺功能,而这次的结果也在我的预料之中,去年还是‘小气道功能障碍’,今年就查出了‘轻度阻塞性肺通气功能障碍’,需要长期规范化用药。陈晓阳主任告诉我说,小气道功能障碍属于早期或较轻的阻塞性通气障碍,尚未对肺功能造成显著影响,因此相对较轻。而轻度阻塞性通气功能障碍已属于明确的阻塞性病变,可能随着时间发展加重,需要规范用药,定期复查。”

我2025年8月21的复查肺功能报告截图

“此时此刻,我最想劝导的就是有吸烟习惯的年轻人,如果您自己吸烟,或身边人有吸烟的习惯,赶紧戒烟,远离烟草的毒害,切莫等身体出现了像我这样‘断崖式的活动受限’等一系列症状,才幡然醒悟。”

患者故事征集

在过去两年里,《看呼吸》曾推出系列专访《我的呼吸故事》,很多呼吸慢病患者用心讲述了自己患病、看病的体验,比如,72岁的魏大爷讲述了如何用四年时间就打破了“慢阻肺病不可逆”的魔咒,51岁的张女士分享了一张“运动处方”扭转她人生轨迹的故事,一个20 岁出头的极重度肺功能障碍患者讲述了自己如何用整个青春从恐惧变得无畏……

有读者从《我的呼吸故事》中获得了疾病知识,还有人汲取了面对困境的力量。

为继续传递这份力量,我们真诚地欢迎所有患有呼吸慢病的朋友们联系小助手,讲述您生病、看病的真实经历,或其他与健康相关的有趣体验或感悟,我们将会根据您讲述的内容撰写成文章。

大家也可以将自己的经历写成故事,并发邮件至editorkanhuxi@163.com投稿。

说明:

1、只接受基于本人或近亲属真实经历,不接受虚构内容。

2、稿件必须是原创且未在其他平台发表过。

3、文章字数建议在 1000-2000 字。

4、编辑部审稿、修改、加工后发布。

5、请在邮件中注明常用联系方式(手机号或微信号)。

6、对于接受采访或撰写故事的患者,文章一经发布,付稿酬 500 元/篇。

扫码添加小助手,加入患者群交流