“支气管扩张症叠加慢阻肺病,给我的肺脏上了两道紧箍咒,那些年,肺部感染来得又急又密,就像一场接一场躲不开的暴风雨。”曾在《看呼吸》里讲述过呼吸故事的马女士,再次接受记者采访时,气息平稳了许多。(点击查看马女士往期的呼吸故事)

“亏得自己一点点摸索,琢磨出「金字塔抗感染法则」,现在我吸氧时的血氧基本稳定在 97%,痰也少了许多,出门兜里揣包纸巾就够,再也不用去哪都背着痰桶了。”马女士特意整理了从反复感染里闯出来的经验,想再跟大家好好聊聊这份自救的秘诀。

支气管扩张症 + 慢阻肺病,让我成了感染高危患者

我之前特意问过医生,为什么自己总是很容易感染,医生给出了如下解释:

支气管扩张症让我的支气管出现了永久性的扩张和变形,管腔内壁变得坑坑洼洼,而慢阻肺病带来的长期慢性炎症,又让气道壁慢慢增厚、管腔变窄。这两种问题叠加在一起,原本保护气道的黏膜屏障就被破坏了,那些细菌、病毒就像找到了突破口,更容易附着在变形的气道壁上,趁机引发感染。

气道内壁本来有像小刷子一样的纤毛,它们会规律地摆动,帮着把痰清出去。但现在,这些纤毛已经没法正常工作了,大量的痰就淤积在扩张的支气管里,靠自己根本排不出去。而且炎症还会让痰液变得又多又稠,这些淤积的痰就像细菌、病毒的培养基,让它们大量繁殖,结果就是感染反反复复总不好。

之前去做化验,查出我感染的是铜绿假单胞菌,医生一看就跟我说:“这是定植菌,就像在你气道里安了家,一旦住下就赶不走了,咱们能做的就是把它压到最少、让它别闹事。”后来我慢慢摸出规律,只要一着凉,或者没睡好、心情低落的时候,这种铜绿假单胞菌就容易爆发,一爆发就引发感染。

错用退烧药、抗生素……每一次轻率的治疗都会带来沉重的代价

现在回想起来,除了两种病的底子和那3个容易“引爆”铜绿假单胞菌的诱因,年轻时的“不懂事”其实也是反复感染的重要原因。

那时候,明明经常因为感染发烧,我却从没有认真针对病因治疗过。发烧如果不严重,我基本不吃药,总要等到体温窜上39度、甚至40度,才肯吃两片退烧药救急。之后往往是大汗淋漓,体温暂时降下来,可人也虚得像是被抽空了力气,浑身软绵绵的。因为反复这样硬扛、乱吃药,身体越来越差。后来有一次住院,医生告诉我某些退烧药对肾脏损伤很大,而我天生左肾没有发育,只是个“婴儿肾”,唯一能用的右肾再经不起折腾。从那之后,我才警觉起来,不敢再随便混吃各种退烧药。

后来,总想着不能耽误工作,一发烧我就清早六点多赶去家附近的小诊所挂水,靠注射抗生素强行压住病情。输液之后身体的确会舒服一些,痰液少了、烧也退了,抗生素在那时的我眼里近乎“神药”。可每次治疗一两个星期后,复查X光片的影像上略有改善,却从来没有彻底痊愈过。

直到有一次,抽血结果提示出现了新问题,也就是白色念珠菌感染,医生让我自己去药店买抗真菌药。我在药柜前翻来覆去地看说明书,上面明确写了“肝肾功能损伤”“恶心呕吐”等副作用,看得我心头直颤,最终药没买就逃回了家。

那天晚上,我在家用手机一条条翻查资料,才知道白色念珠菌的出现与抗生素使用过多密切相关,往往是因为抗生素用得太多太猛,把正常菌群中的有益细菌都破坏了,当这些抑制念珠菌的细菌数量减少,念珠菌就可能趁机大量繁殖、引发感染,这正是我在长时间用抗生素之后口腔里出现白斑的原因所在。我也明白了抗生素并不是随便乱用的“神药”,每一次轻率的治疗,都在暗中标好了价格。

痛定思痛,我用「三层金字塔」让自己不再反复感染

在身体为这些错误用药付出真实而痛苦的代价之后,我下定决心,必须真正重视起肺部感染这个问题了。我也开始在稳定基础病的同时,慢慢摸索出一套属于自己的「金字塔抗感染法则」策略。

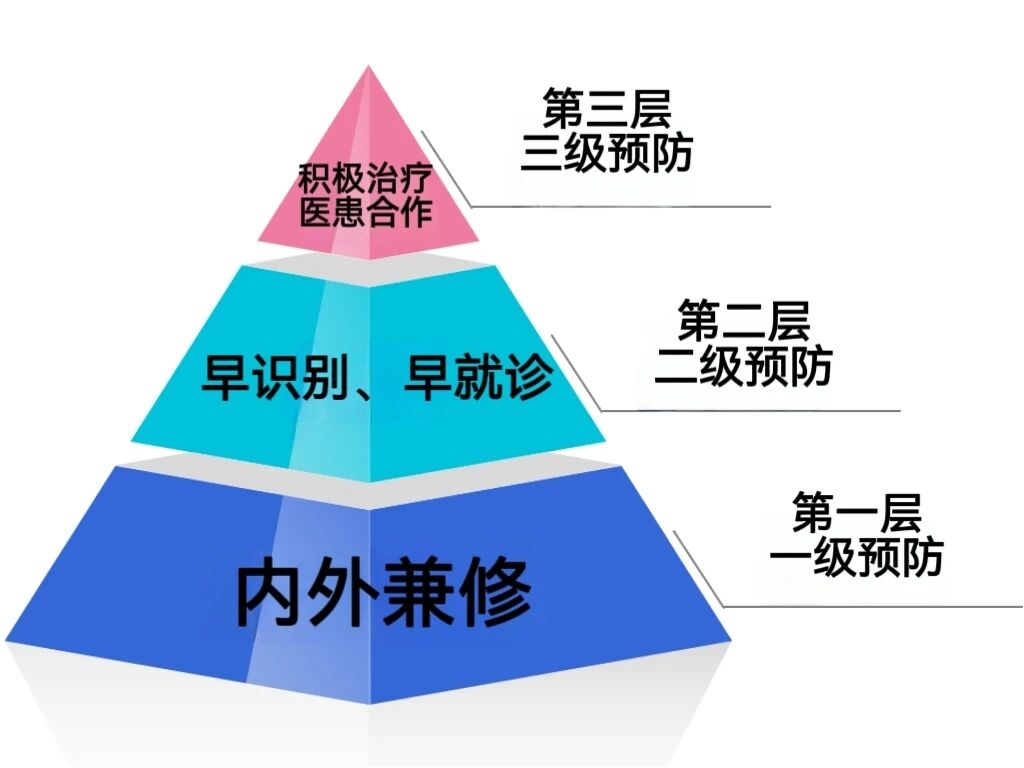

△我的「金字塔抗感染法则」

第一层:一级预防

一级预防的关键在于内外兼修、攘外安内。“外”是指感染控制措施,“内”是指提高自身免疫力、接种疫苗等等,今天主要想为大家分享我的感染控制措施。

(1)保养吸氧设备

由于常年需要吸氧,我逐渐积累了一些关于使用和保养制氧机的经验。为了卫生,我会定期更换吸氧管,其中,普通一次性吸氧管价格比较低,我一般每周更换一次,而硅胶材质的会更贵一些,大概二三十元,但好处是更耐用,所以我通常三个月才换一次。说实话,过日子该省的地方得省,但关乎健康的物品可不能含糊。

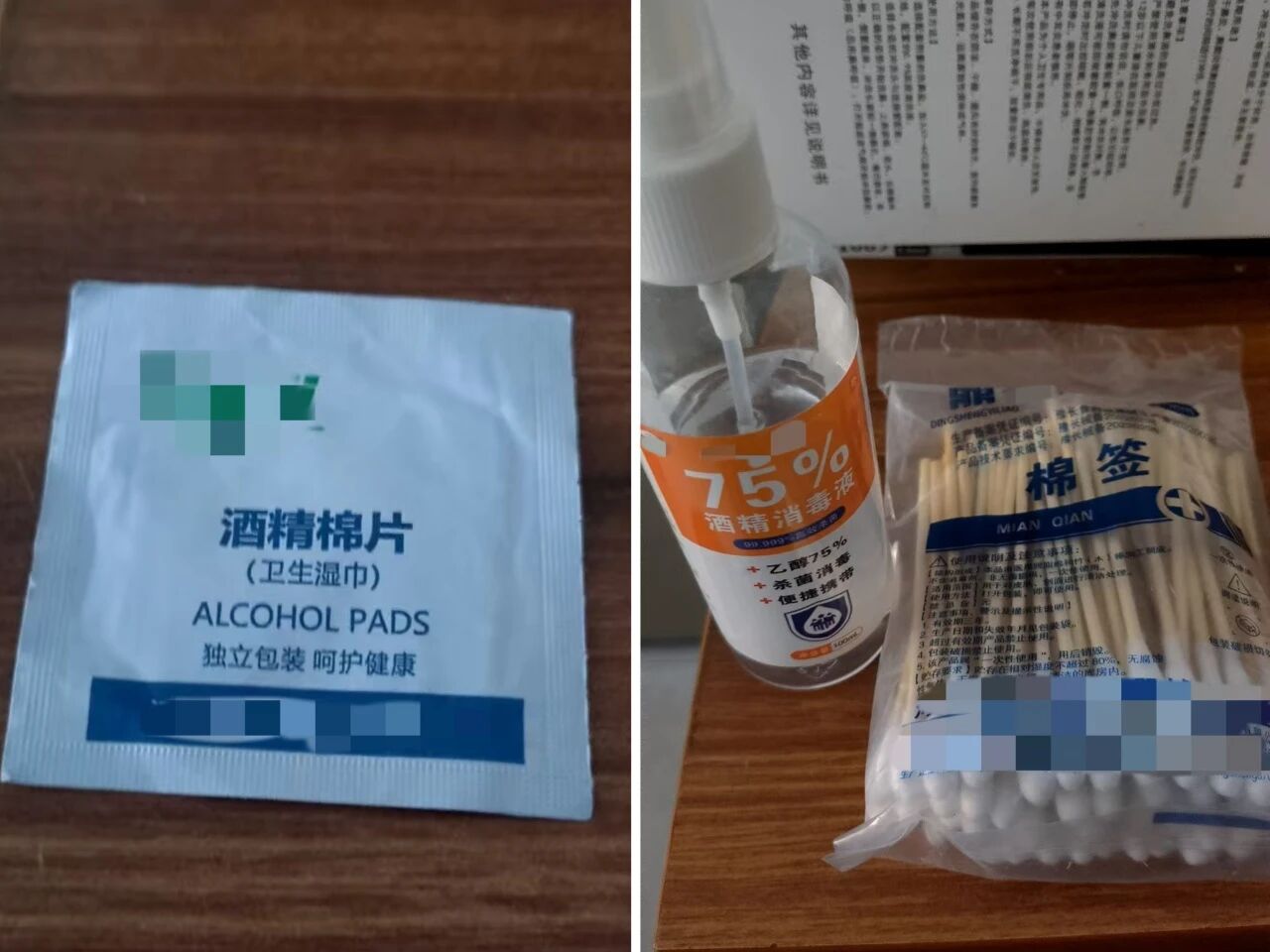

△擦拭吸氧管鼻头部分的酒精棉等工具

还有个小细节得注意,吸氧管的鼻头部分每天都得用酒精棉片擦一擦,也可以用棉签蘸着酒精擦拭。不过擦的时候得格外小心,千万不能让酒精渗进管子里。之前有位病友就跟我讲过他的教训,他用酒精喷壶直接往鼻头上喷,喷完没擦干净就戴上吸氧,结果管子里残留的酒精被吸进鼻子,呛得他半天缓不过来。

湿化瓶里的水也有讲究,必须每天一换,而且得用纯净水。我以前试过加自来水,结果用了段时间就发现,瓶壁上结了层薄薄的水垢,摸上去滑溜溜的,内壁上大概滋生了不少微生物。后来我一直坚持用纯净水,每隔一段时间还会刷洗一下瓶子,到现在湿化瓶的内壁都还像新的一样干净。另外,还要定期清洗过滤棉和更换滤芯,一般来说,一周清洗一次过滤棉,按说明书时间更换滤芯。

(2)注重个人卫生

在上一篇故事中,我跟大家分享了如何通过侧躺姿势进行体位引流来排痰。但其实,痰液顺利排出还不算完全结束,后续的口腔清洁同样非常重要。每一次咳痰之后,建议大家及时漱口,这样可以最大程度减少口腔中残留的细菌。

具体漱口方法其实和吸药后的漱口很相似:先用温和的清水,含在口中,仔细漱洗口腔的左右、上下、牙缝及舌面,然后再仰头将水推至咽喉部位,轻轻发出“咕噜咕噜”的声音漱喉,持续5-10秒后吐出即可。尽管痰中确实存在一些蛋白质成分,但整体而言并不洁净,如果不及时清理,这些微生物就可能滞留于口腔,形成潜在隐患。

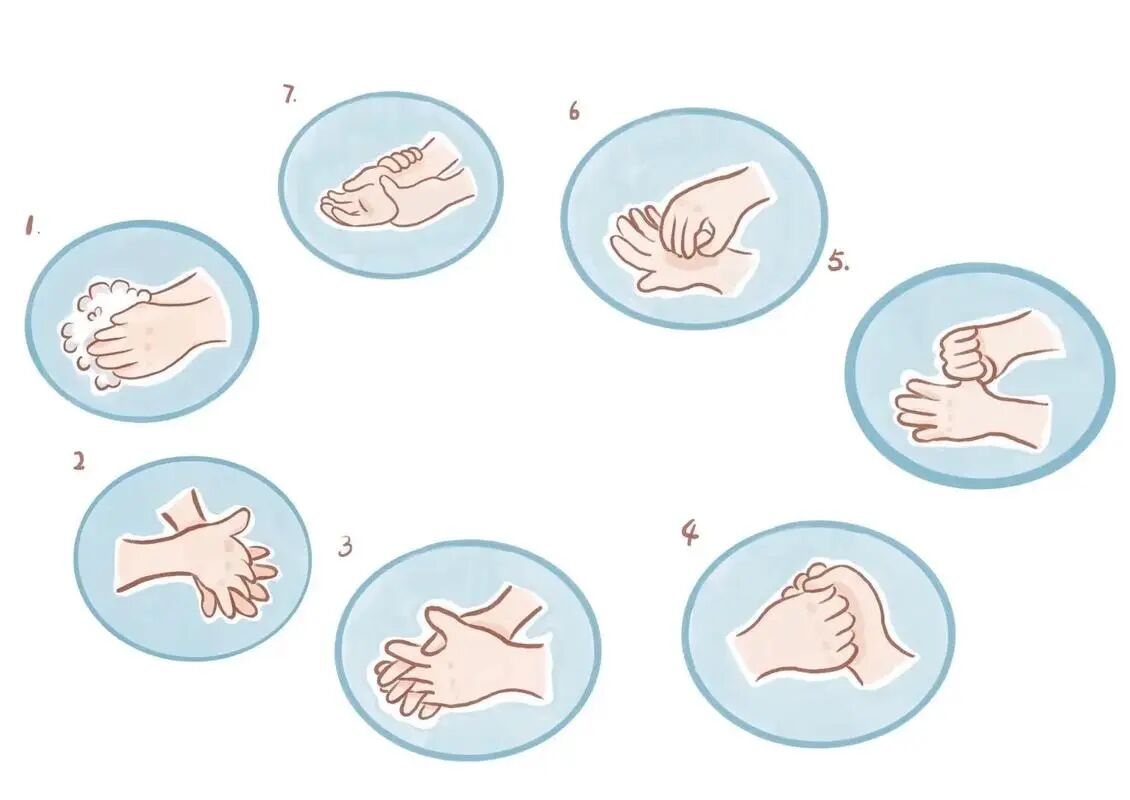

一些在疫情时期养成的习惯,我现在也还在坚持,比如从外面回家我会立即洗手,洗手这件小事可不是简单搓一下、随意冲一下就可以的,而是严格按“七步洗手法”清洁到位:第一步是洗手掌,掌心相对,手指并拢,然后相互揉搓;第二步是洗背侧指缝,手心对手背,沿指缝相互揉搓,双手交换进行;第三步是洗掌侧指缝,掌心相对,双手交叉,沿指缝相互揉搓;第四步是洗指背,弯曲各手指关节,半握拳把指背放在另一手掌中进行揉搓,双手交换进行;第五步是洗拇指,一只手握另一只手拇指旋转揉搓,双手交换进行;第六步是洗指尖,弯曲一手的手指关节,指尖合拢,然后放在另一只手掌中旋转揉搓,双手交换进行;第七步是洗手腕,一只手握另一只手腕处旋转揉搓,双手交换进行。

△我常年用的“七步洗手法”示意图

(3) 创造舒适环境

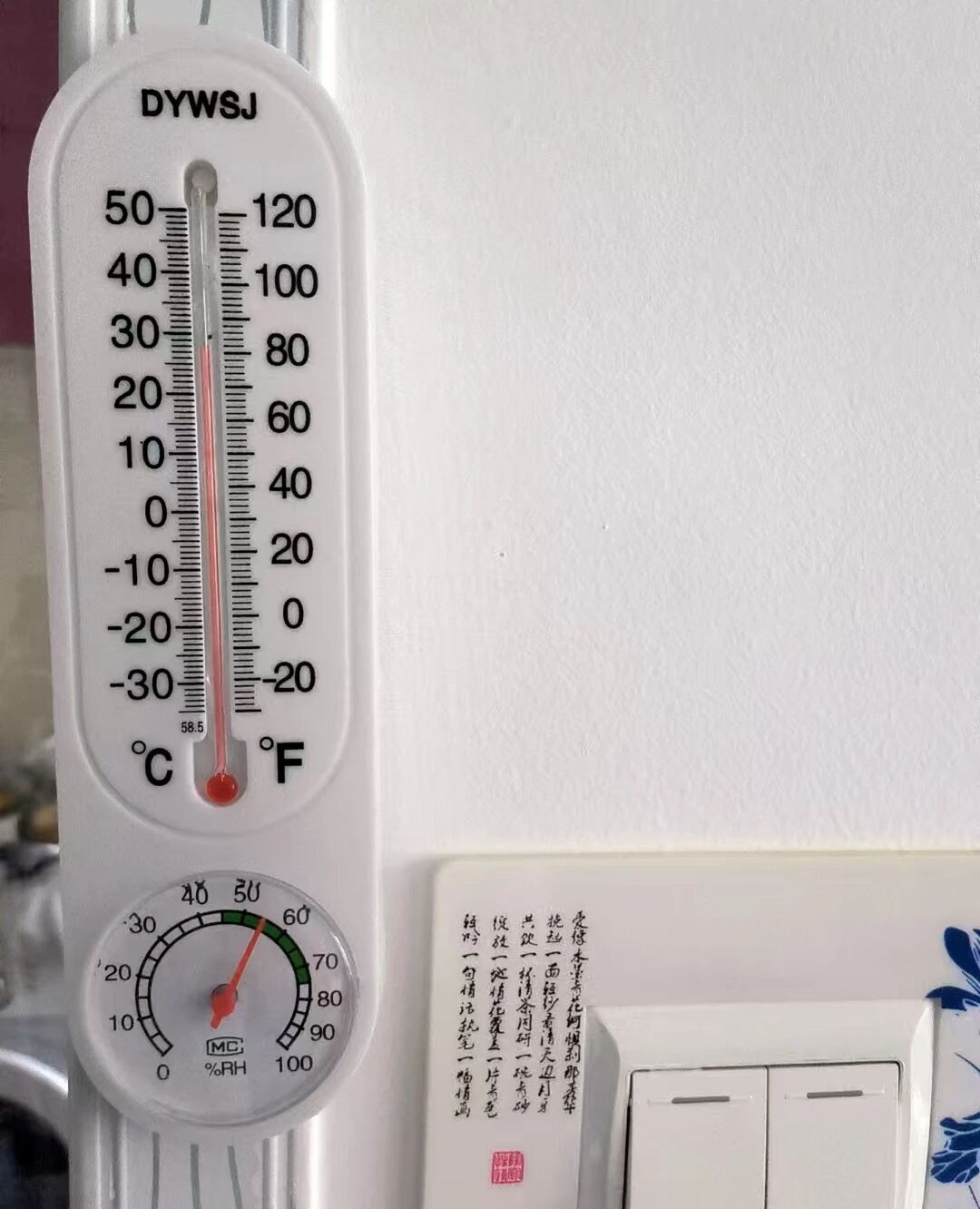

因为我的呼吸道很脆弱,对环境温湿度变化相当敏感,所以我在家安装了一个温湿度表,再配合空调、加湿器保持湿度在40% - 60% 之间,温度保持在 26或者 27 摄氏度左右(冬季稍偏高,夏季稍偏低,以体感舒适为准)。我居住在北方,只要温度显示偏低,哪怕自己并没感到冷,我也会毫不犹豫地披上一件外套,宁可多添一件,也不能冒一丝着凉的风险。

△我把温湿度表安装在了客厅显眼的位置上

建议大家像我一样选择电子温湿度计,读数更清晰直观。把它放在常待的起居室和卧室中,避免放在阳光直射、门窗边、空调出风口或加湿器正下方等位置,确保测量的是房间整体的平均温湿度。

第二层:二级预防

二级预防指的是早识别、早就诊,这就需要和医生齐心协力了。虽然我不能进行精确的肺炎诊断,但凭借多年来与疾病打交道的经验,我已经能够较早地察觉到一些简单的肺部感染迹象。

我判断是否发生感染,主要依靠两个明显的信号,一是发烧,二是痰液的变化。平时,我咳出的痰是浅淡的乳黄色,甚至接近白色,质地也比较稀薄。而一旦出现感染,尤其是感染加重时,痰液就会发生非常明显的改变,颜色会转为深黄,甚至带点黄绿色,质地也变得更黏稠,有时甚至一咳就是一整块,厚重且不易咳散。

这些变化是我身体发出的重要警报,也希望大家能更加关注自己身体的细微改变,一旦发现痰液性状、颜色出现异常,或者伴有发热等情况,应尽早就医,将肺部感染控制在萌芽阶段,避免病情进一步恶化。

第三层:三级预防

三级预防指的是积极治疗和医患合作。说起来,我从前真是踩过不少坑,就像前面讲过的,我曾连吃了数天退烧药只为把体温压下去,结果咳嗽拖了很长时间都没好,还有次感染时后没去医院验血常规,自己打点滴、静脉注射了五天抗生素,之后复查才知道根本不对症。

后来,再发生感染,我不像以前那样自己找药吃了,而是立刻挂呼吸科的急诊号。记得有一次,接诊的医生叮嘱道:“若是擅自用药,剂量和疗程都不对,反而让气道炎症反复。以后不管是发烧还是咳痰变了颜色,哪怕半夜来挂急诊也比自己盲目吃药要好。”那次我乖乖听了医嘱,住院做了雾化治疗,每天严格按时间吃医生开的药物,连喝水的量都记在手机备忘录里。才三天,咳嗽就轻了不少,痰也从黄绿色变成了透明色。

现在总算明白,积极治疗不是自己硬扛或者乱用药,而是像医生说的那样,把身体的细微变化及时告诉他们,再踏踏实实地跟着治疗方案走,这种医患之间的配合,比什么都管用。

患者故事征集

在过去两年里,《看呼吸》曾推出系列专访《我的呼吸故事》,很多呼吸慢病患者用心讲述了自己患病、看病的体验,比如,72岁的魏大爷讲述了如何用四年时间就打破了“慢阻肺病不可逆”的魔咒,51岁的张女士分享了一张“运动处方”扭转她人生轨迹的故事,一个20 岁出头的极重度肺功能障碍患者讲述了自己如何用整个青春从恐惧变得无畏……

有读者从《我的呼吸故事》中获得了疾病知识,还有人汲取了面对困境的力量。

为继续传递这份力量,我们真诚地欢迎所有患有呼吸慢病的朋友们联系小助手,讲述您生病、看病的真实经历,或其他与健康相关的有趣体验或感悟,我们将会根据您讲述的内容撰写成文章。

大家也可以将自己的经历写成故事,并发邮件至editorkanhuxi@163.com投稿。

说明:

1、只接受基于本人或近亲属真实经历,不接受虚构内容。

2、稿件必须是原创且未在其他平台发表过。

3、文章字数建议在 1000-2000 字。

4、编辑部审稿、修改、加工后发布。

5、请在邮件中注明常用联系方式(手机号或微信号)。

6、对于接受采访或撰写故事的患者,文章一经发布,付稿酬 500 元/篇。

扫码添加小助手,加入患者群交流