我刚走到工位,还没等坐下,几声难以抑制的咳嗽就突然造访。咳嗽停下之后,我能吸进的氧气越来越少,压在胸口正中的“石头”变得越来越重,身上隐隐冒虚汗。

“熟悉的胸闷又要来了!”

两年间,胸闷就像幽灵般缠住了我,并且多次毫无预兆地猛然加剧。信必可都保是我时刻不敢离开的救命稻草,在打开装置准备吸药的这十多秒间,我的视线开始模糊,憋闷也从胸廓蔓延到颅腔……

能想到的检查都做了一遍,查找到的病因让我不愿相信

2023年9月的一个晚上,我和同事们下班后去打球,回到家冲完澡正放松地靠在沙发上,胸口毫无预兆地一阵发紧,每一口呼吸都格外费力,额头上渗出细密汗珠,后背也一阵阵发冷。“不明原因的胸闷可能是心梗前兆!”我想起以前刷到的急诊科医生科普,于是不敢耽搁,匆匆打车赶往最近的医院。我的血压、血氧、体温、心电图毫无异常,保险起见,医生还给我开了心梗三项的验血单子,同时又让我把生化项目查了个遍,仍然一个异常箭头都没有。

原以为这只是偶然的不适,可是从那之后,胸闷就像生了根似的缠上了我。它从不分场合,总在最猝不及防的时候冒出来,有时是刚运动完休息的间隙胸口就会突然发闷,有时是坐在电脑前改方案时胸闷逐渐漫上来。并且,它一旦出现就不肯轻易走,往往要拖上大半天。

2023年春节假期,我抱着试试看的心态来到老家的中医医院,医生听过我的症状之后,径直开了一项叫做“Feno呼出一氧化氮”的检查,结果显示数值为95ppb,远超正常水平!我当即被医生诊断为哮喘。带着信必可都保吸入药剂、孟鲁斯特纳片以及部分中药回到家,我的心中满是疑惑,家里没有一个人得过呼吸慢病,而我又常年运动,怎么会有哮喘呢?是不是诊断有误?

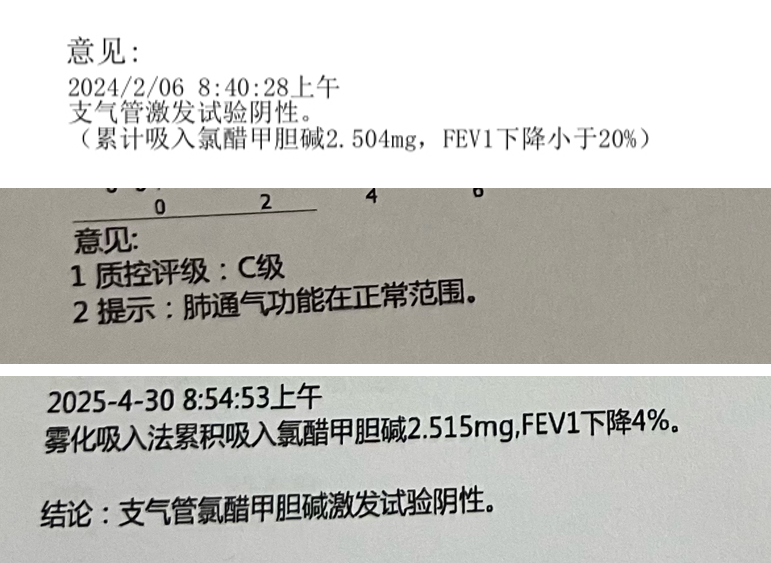

春节后,我陪母亲到广州某三甲医院做肺结节手术,听说那家医院拥有全国顶尖的呼吸内科诊室,我像是溺水之人即将得救般满怀期待。在母亲住院期间,我挂了哮喘专科主任医师的号,做了肺功能、激发试验及过敏原检测等更详细的检查。结果也很令人意外,仅有的两个异常是过敏原检测中尘螨稍有超标和一氧化氮50ppb。

△多次检查均无明确结果

医生对检查结果也非常诧异,“你的检查结果并不严重,而且如果是哮喘,吸入信必可都保之后应该有非常明显的疗效,但你的症状改善并不多……”医生说,“你的一氧化氮依旧是超标的,所以目前只能按照过敏性鼻炎引起的胸闷变异性哮喘来治疗,鼻炎喷剂和都宝坚持用,每过三个月复查一氧化氮水平。”

恐惧和焦虑像藤蔓一样把我越缠越紧,而这“藤蔓”反过来又加重了胸闷

我继续与信必可都保朝夕相伴,每日两次、每次两吸,雷打不动,可胸闷的症状依旧如影随形、时轻时重,让我不由得再次将疑心转向心脏疾病。于是,医院心内科成了我最频繁出入的地方,心脏彩超、动态心电图等检查我几乎数不清重复了多少遍,可每次报告上的结论都如出一辙。

明明已经用了吸入药,我为什么还是经常被胸闷折磨得睡不着、坐不安?心血管系统的检查也派不上用场,那这胸闷到底该怎么治?……在我眼里,“无异常”就等于“没结果”,我反倒期待检查报告能有些许不同。

在那一年多里,我几乎都是在惶惶不安中度过的,每当胸闷袭来,恐惧便如潮水般淹没理智。我一次次到深圳各大医院求医,急诊室也跑了不下二三十次,每一回都是那套熟悉的流程:心电图加上心梗三项检测。次数多了,我甚至对怎样排队最省时间、每家医院的接诊节奏、医生的处事风格、出结果的速度、乃至抽血护士的手法熟练度都了如指掌。

我以前是个喜欢“折腾”的人,能在健身房高强度撸铁,用 40 公斤的哑铃做力量训练都不在话下,也能沿着深圳湾公园跑 10 公里,风吹在脸上都是痛快的。可现在,胸闷把我变成了“脆皮青年”,稍有强度的运动都不敢尝试,到了夏天深圳又热又潮,我哪怕汗流浃背也只敢开最低档风扇吹,出门对我来说是充满未知的考验,每次都得提前在包里备好急救药,走两步就停下来摸摸胸口,生怕在人多的地方发作。

这不明原因的胸闷像个无形的笼子,把我牢牢圈在了家里,同时也给了我太多空白时间去反复琢磨病情,白天盯着天花板梳理还有没查过的项目,晚上躺在床上翻来覆去、难以安睡,恐惧和焦虑像藤蔓一样把我越缠越紧。

更糟的是,“藤蔓”反过来又加重了胸闷,从最初一周一两次,渐渐变成几乎每天都要经历一次,程度不一却持续不止。难道以后就要这样战战兢兢地过下去了吗?我的心理防线正在一点点瓦解。

“你越害怕、胸闷就越凶,不妨试着松弛一点?”我终于找到了关键的解药

后来,我再一次因为胸闷而去深圳市某三甲医院呼吸科检查,我至今仍记得接诊医生的话,“你越害怕、胸闷就越凶,一个三十多岁大小伙子,身体底子不差,不妨试着松弛一点?”

我也曾挂过心理科的号,但几次浅尝辄止的咨询并未带来理想的效果,于是我决定通过阅读心理相关书籍来自救,并尝试将心理调整技巧付诸实践。经过一段时间的坚持,豁然开朗的领悟在心中清晰起来:我不仅要积极配合治疗,更重要的是在负面情绪的冲击中稳住内核,不能让情绪给治疗拖了后腿。

如今,胸闷虽仍会偶尔来访,但它给我造成的精神压力已与以前完全不同。不过,我想还有很多病友可能和曾经的我一样,深陷在困惑、无助与恐惧里,所以接下来,我想把积攒的驱散内心阴霾的技巧慢慢说给你们听。

一是用具体的生活片段冲淡焦虑:我试着每周约上好友重回曾经熟悉的咖啡馆,有了朋友们的情感支持,我也更有底气。我还给自己定了一个小仪式,定期去现场看话剧和脱口秀,看着台上的悲欢离合,我的焦虑似乎都退到了场外。或许大家的兴趣爱好和我不同,不过,比起具体做什么,更重要的是先让自己拥有一件愿意投入精力去做的趣事。

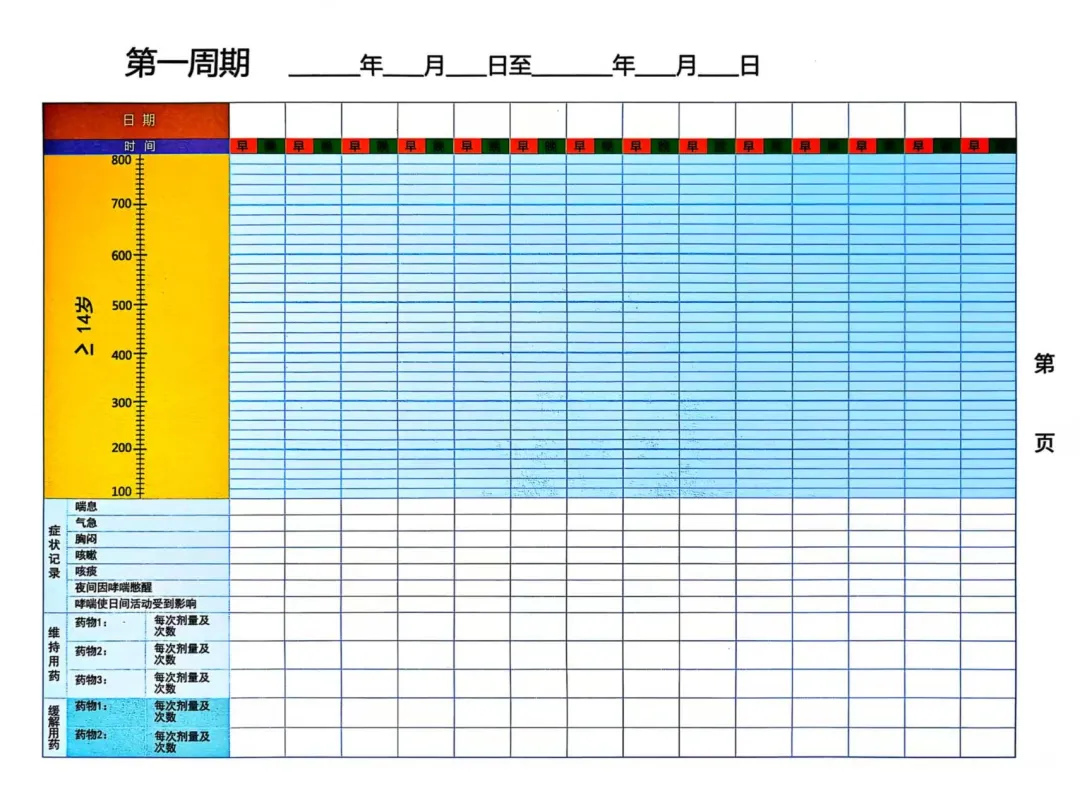

二是加强知识武装,打破未知焦虑:我曾经的复杂情绪很大程度上源于对胸闷的不了解,但当我开始学习医学科普知识,加入《看呼吸》患者群和大家互换经验,我才发现它并不是一头无法驯服的猛兽。我们可以一步步建立起自己的“抗哮喘知识库”,比如记录每次发作前的环境与身体信号,整理过敏原与诱因清单,甚至做成病情管理日记。当未知逐渐变成已知,当模糊的恐惧被清晰的应对策略所替代,内心的焦虑自然也就慢慢变淡了。

△在《看呼吸》公众号看到的哮喘日记

三是用规律的作息和运动找回生活掌控权:生病后生活常常会陷入混乱,身体不再像以前那样听从使唤,个人时间被无尽的检查、复查填满。如何在混乱中找回对生活的掌控权呢?建议大家像我一样规律地作息和运动。比如设定每天 23 点睡觉,在达成这个设定的过程中,我不再像紧急应对胸闷那样被动,而是在主导身体的节奏。规律的运动也是同样的道理,不仅能在完成计划地时候获得成就感,运动还能帮我缓解焦虑、抑郁,让我不再被情绪牵着走。

△重拾健身

四是与病症“和解”:医生的每一句叮嘱我都谨记在心,可我不再反复用“病人”这个身份束缚自己了,“我是个病人”的心理暗示只会让生活的半径越来越小。既然衰老和疾病无法完全避开,那不如放下对“完美健康”的苛求。“心中皆是岁月,眼里只看朝夕”,疾病或许打乱了我们原有的生活节奏,但它不该夺走生活本身的滋味,与其消极抱怨、杞人忧天,不如过好眼前的每一天。

最后,再给大家分享几个应急妙招,来应对焦虑情绪导致的胸闷、气喘。第一个是“478 呼吸法”,用鼻子吸气4秒,屏住呼吸 7 秒,再用嘴巴呼气 8 秒,重复 3-4 轮,亲测可以快速平复情绪;第二个是“渐进式肌肉放松”,先用力收缩脚部肌肉 5 秒,然后放松 10 秒,感受从紧绷到松弛的变化,然后依次向上,小腿、大腿、腹部、胸部、手臂、肩膀、颈部、面部,每个部位 收缩 5 秒、放松 10 秒;第三个是“54321 感官法”,也就是说出周围 5 个能看到的物体、4 种能摸到的触感、3 种能听到的声音、2 种能闻到的气味、1 种能尝到的味道,通过激活感官,快速地把自己从焦虑中拉出去。

患者故事征集

在过去两年里,《看呼吸》曾推出系列专访《我的呼吸故事》,很多呼吸慢病患者用心讲述了自己患病、看病的体验,比如,72岁的魏大爷讲述了如何用四年时间就打破了“慢阻肺病不可逆”的魔咒,51岁的张女士分享了一张“运动处方”扭转她人生轨迹的故事,一个20 岁出头的极重度肺功能障碍患者讲述了自己如何用整个青春从恐惧变得无畏……

有读者从《我的呼吸故事》中获得了疾病知识,还有人汲取了面对困境的力量。

为继续传递这份力量,我们真诚地欢迎所有患有呼吸慢病的朋友们联系小助手,讲述您生病、看病的真实经历,或其他与健康相关的有趣体验或感悟,我们将会根据您讲述的内容撰写成文章。

大家也可以将自己的经历写成故事,并发邮件至editorkanhuxi@163.com投稿。

说明:

1、只接受基于本人或近亲属真实经历,不接受虚构内容。

2、稿件必须是原创且未在其他平台发表过。

3、文章字数建议在 1000-2000 字。

4、编辑部审稿、修改、加工后发布。

5、请在邮件中注明常用联系方式(手机号或微信号)。

6、对于接受采访或撰写故事的患者,文章一经发布,付稿酬 500 元/篇。

扫码添加小助手,加入患者群交流