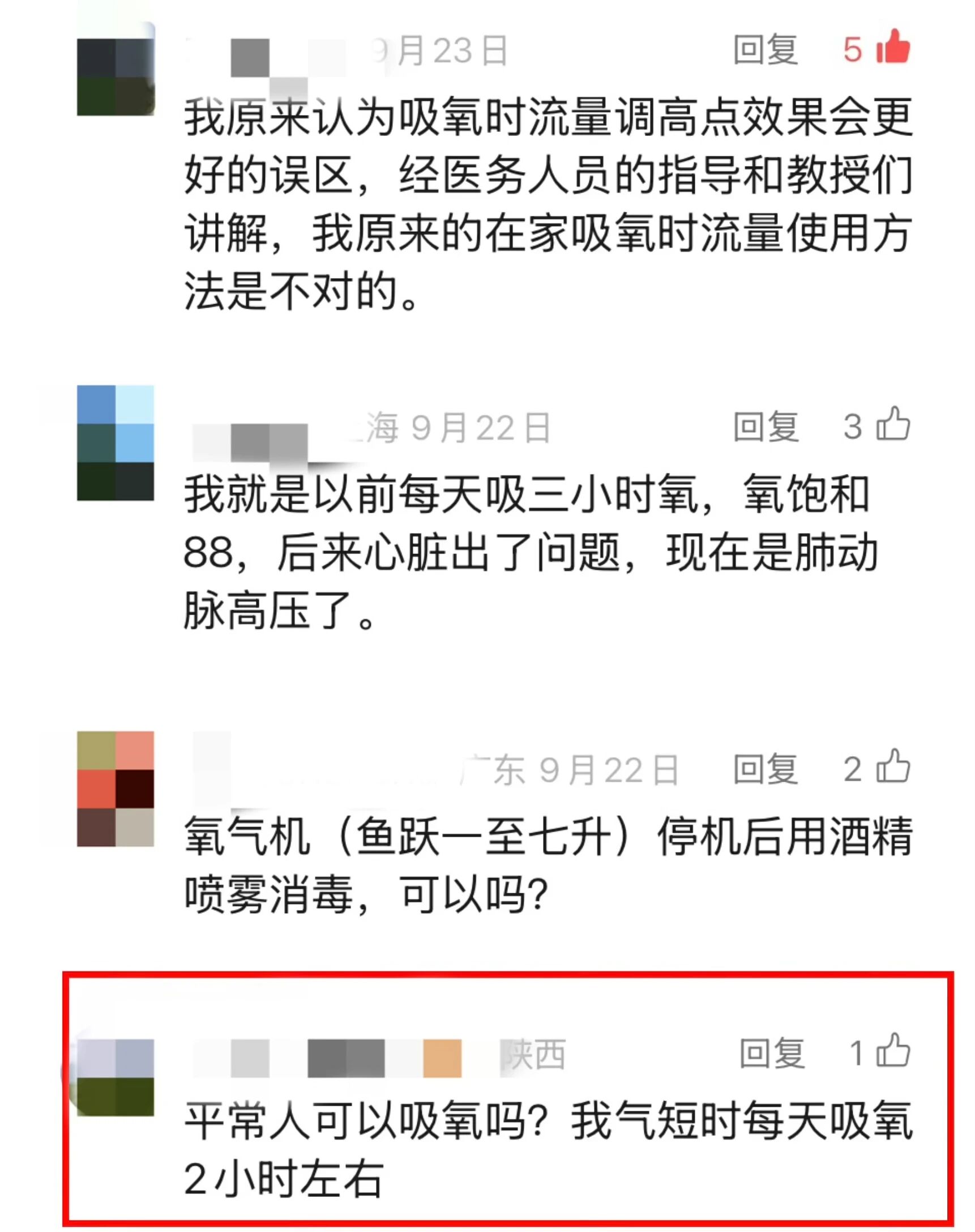

前不久我们关于家庭氧疗误区(点击查看详情)的科普引来了网友们的热烈讨论,其中一位网友的问题反映出许多人共同的疑惑,就是健康人群偶尔气短到底能不能靠吸氧来解决问题?平常人能把吸氧当“保健”吗?南京医科大学附属南京市江宁医院呼吸与危重症医学科的高海燕教授通过几个病例告诉我们到底可不可行。

为缓解压力、焦虑、失眠“家庭氧疗”不当危害大

高教授首先讲述了32岁刘女士的经历,她在考研冲刺阶段为缓解备考压力,网购便携式制氧机,每日吸氧2小时,结果连续一周后出现干咳、胸痛。后经住院检查确诊为肺型氧中毒。

“肺型氧中毒有些需要长期药物治疗来修复肺损伤,肺功能也有一定程度的下降,这是因为健康人群血氧饱和度通常为95%-100%,高浓度吸氧反而可导致肺泡内氧分压过高,产生过量的氧自由基,破坏肺组织。”

“我们还曾遇到过高考生吸氧后意识模糊的案例,一名高三学生因焦虑失眠,使用高浓度吸氧缓解疲劳,结果连续几天后出现烦躁、呼吸急促。血气分析显示氧分压异常升高(PaO₂>200mmHg),脑部MRI提示轻微脑水肿。尽管住院治疗1周后恢复,但记忆力短期受损,高考成绩也受影响。这是因为高浓度吸氧抑制脑细胞代谢,引发中枢神经毒性反应,严重时可致昏迷甚至死亡。”

为提升运动耐力、增强供养吸氧不可行,尤其“高流量”

“还有一名28岁健身教练为提升运动耐力,使用高流量吸氧(5L/min),每日累计超3小时,结果诱发室性早搏,心肌酶轻度升高。这是因为过量吸氧增加血液氧含量,加重心脏泵血负担,从而诱发氧化应激反应。”

“还有比较极致的案例,一名孕妇因听信‘增强胎儿供氧’选择在家每日吸氧3次、每次1小时,持续了1个月,结果胎儿出生后确诊早产儿视网膜病变(ROP),需激光手术治疗。这些案例都告诉我们,擅自吸氧不可行,尤其是擅自高流量吸氧。有些家庭氧疗的患者也曾因误调高参数而发生危险,有一名50岁患者就曾因误将制氧机流量调至8L/min(正常保健流量一般≤2L/min),吸氧1小时后昏迷。他的检查结果动脉血氧分压高达300mmHg,出现了典型的‘氧中毒三联征’,就是胸骨后灼痛、干咳、肺不张,经救治后也留下了轻度肺纤维化的后遗症。”

健康人群是否需要常规吸氧?答案是否定的

“健康人群无需额外补氧,因为我们的正常生理需求已满足,大气中氧气浓度约为21%,健康人群通过正常呼吸即可满足机体代谢需求,无需额外吸氧,而指脉氧饱和度≥95%时,吸氧不但无益而且还有害。”

高教授告诉我们,吸氧主要用于治疗疾病,如呼吸衰竭、心功能不全、一氧化碳中毒等,或是特定高危人群,像孕妇严重缺氧、术后恢复期等。普通健康人群有些人虽然也表现过短暂的气短、疲劳,但不一定是缺氧导致的,可能是其他原因引起,需要针对性的检查,不能仅凭自己的症状就擅自下结论。

健康人群若无特定环境下明显的缺氧症状,如登高原后气短、发绀、血氧饱和度<90%,都无需常规吸氧,倘若擅自吸氧出现氧中毒,肺损伤、神经损伤等后遗症可能长期存在,可逆性较差。

哪些情况下健康人群可以考虑吸氧呢?

“除了方才提到的高原反应明显,若出现以下症状,可能提示缺氧或潜在疾病,需及时就医检查后,由医生判断是否家庭氧疗。”

第一,持续性气短或呼吸困难。可能与心肺疾病(如哮喘、慢阻肺病)、贫血或神经肌肉疾病(如重症肌无力、肌萎缩侧索硬化)等相关,需排查病因,而非自行吸氧;

第二,密闭环境缺氧。密闭空间(如潜水、矿井)因氧分压低导致缺氧时,可短期吸氧缓解症状;

第三,高强度脑力/体力活动后疲劳。脑力劳动者或运动员在剧烈活动后,若出现明显疲劳、注意力下降,可短期低流量吸氧辅助恢复,但需控制时间(一般≤30分钟)。

“一定要记住的就是吸氧并非‘保健品’,健康人群无需因疲劳、压力等主观感受盲目使用,若出现缺氧症状,应通过专业检查明确病因,针对性治疗。科学吸氧的核心是按需、适量、遵医嘱,要避免将短期缓解误认为长期保健。”高教授提醒。

扫码添加小助手,加入患者群交流

专家简介

高海燕

南京市江宁医院呼吸与危重症医学科主任医师;南京医科大学康达学院副教授;江苏省医师协会呼吸医师分会COPD学组委员;南京医学会科普分会委员。