长期使用吸入药的朋友们,是否遇到过以下烦心事:

总担心吸进去的药量不够多

漱口后仍然声音嘶哑、口腔感染

“手喷”和“口吸”的动作不协调

……

这些问题或许已伴随您多年,但其实只需在吸入装置上加一个成本极低的储雾罐,就能有效解决。

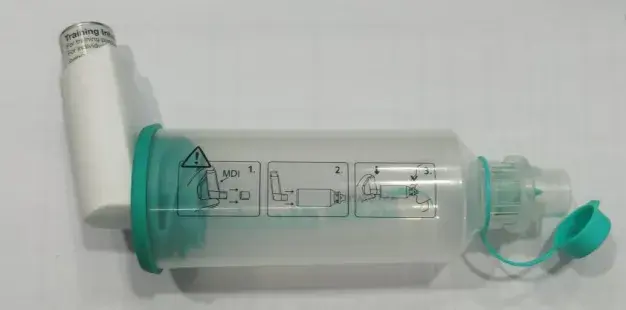

△口含式储雾罐

这个看似普通的小工具能够提升进入肺部的药量,大大减少口腔真菌感染等副作用,让呼吸无力的老人也能轻松吸药。我们特别邀请中日友好医院呼吸与危重症医学科主管护师于杰,介绍这一“辅助神器”的使用“七步法”和绝不可忽视的易错细节。

哪些患者特别需要储雾罐?

“我遇到过很多协调能力较差的患者,他们不能在按完装置之后及时把药吸到肺内,结果药物多半留在了口腔和咽喉。也有部分慢阻肺病患者虽然能够做到手口协调,但是肺活量和吸气流量较小,也难以将直接从吸入装置高速喷出的药物接住并吸入肺部。药物大部分喷射到口腔和喉咙,只有少量进入肺部,疗效大打折扣,久而久之还会引起咽喉干痛、声音嘶哑甚至口腔真菌感染。”

“还有一种情况相信大多数患者都经历过,那就是在哮喘或者慢阻肺病急性发作时,通常呼吸急促、心情紧张,难以进行缓慢而深的吸气,手口同步更是难上加难。即便药物就在手边,急促浅短的呼吸也无法把足够剂量的药物吸入肺部,很容易延误急救时机。”于杰老师讲道。

“如果大家存在以上任何一种情况,就可以考虑用储雾罐来辅助吸药。储雾罐是一个带单向阀门的空心塑料罐,一端连接吸入装置,另一端连接口含器或面罩。它能使高速的药物喷雾变为缓慢悬浮的气雾,这样一来,无需同时完成按压和快速吸气两个动作,就可以从容地将药物吸入。”

△连接储雾罐的加压定量吸入器

“除此之外,药物在储雾罐里会和空气充分混合,颗粒变得更细小、更均匀,进入肺部的药量甚至能提高一倍以上,疗效更明显。同时,因为药物不直接冲击喉咙,咳嗽、声音嘶哑和口腔真菌感染这些不良反应也会减少。”

储雾罐使用“七步法”是保证疗效的前提

“储雾罐正确使用可以简单归纳为七个步骤。第一步,拿掉储雾罐和吸入装置的盖子,把吸入装置的吸嘴稳稳插入储雾罐底部的接口中,确保连接紧密。第二步,先将口部远离储雾罐,然后自然、缓慢地呼气,注意呼气时不要对着储雾罐内部吹气。”

“第三步,把储雾罐的口含器放入口中,用嘴唇完全含住它,尽量不要留缝隙,用手指按下吸入装置的药罐,喷出一喷药物进入储雾罐。第四步,缓慢地吸气,如果听到哨音,表明吸气太快,需要稍微降低吸入的速度。”

“第五步,吸满气后,将口含器从嘴里取出,然后屏住呼吸5到10秒,让药物有足够时间在肺部沉积并发挥作用。喷进储雾罐的一喷药量可以分多次吸入,一般每喷药物吸入4-5口,老年患者可以适当增加吸入时间。”

“第六步,吸药结束后恢复自然呼吸,如果需要使用两喷药物,在完成第一次吸入后,等待大约1-2分钟再重复之前的步骤。最后一步,吸入结束后将定量吸入器从储雾罐上取下,盖好密封盖,以备下次使用,还要记得及时用清水漱口,并将漱口水吐掉,清除药物在口腔中的残留。”

哪些关键易错绝对不可忽视?

于杰老师提醒大家,储雾罐操作便捷、使用起来从容省心,但有几个关键易错点需要大家重点避开,才能确保用药效果。

“一些患者忽略了药物的使用顺序,假如需要联合使用支气管扩张剂和激素两种药物,务必遵循‘先扩后激’的原则。先吸入支气管扩张剂,让气道充分舒张后,等待3-5分钟再吸入激素,这样能让激素更顺畅地深入气道发挥抗炎作用。”

“吸药时切忌急促呼吸,要保持深、慢、匀的节奏,吸气时缓缓用力,让药物随气流平稳进入呼吸道,吸气后短暂屏气,让药物更好地沉积在气道黏膜上。若是呼吸过快过急,药物容易随呼气快速排出,大幅降低吸收效果。”

“此外,有些朋友误以为使用储雾罐后就不必漱口,其实部分药物仍可能附着在口腔和咽喉黏膜上,因此吸药后务必及时用清水漱口,漱净后吐出,避免吞咽残留药物。除了吸入装置之外,储雾罐本身也需要保持卫生。每次使用前,建议用酒精棉片擦拭面罩和口含器接触嘴部的部分,如果使用频率较高,建议每1–2周至少清洗一次。”

最后,于杰老师告诉我们,首次使用储雾罐时,需用温水进行彻底清洁。“先取下储雾罐底部的连接环,如果搭配了面罩,就把面罩一并取下,口含器无需拆卸,以免损坏内部结构;准备30-40摄氏度的温水,加入少量温和无残留的清洁液,把拆卸后的连接环、面罩和储雾罐主体一同放入,轻轻揉搓表面,去除生产、运输过程中可能残留的灰尘或杂质;用流动的清水反复冲洗所有部件,确保洗碗液完全冲净;假如发现口含器连接环内的单向阀有偏移,可用清水缓缓从内向外冲洗,帮助活瓣恢复到灵活的原始位置;冲洗完毕后,甩去各部件表面的水分,避免用力挤压导致变形。”

扫码添加小助手,加入患者群交流

专家简介

于杰

主管护师,学士学位,现为中日友好医院呼吸与危重症医学科临床护士。