长久以来,关于老百姓对「慢阻肺」这种疾病各种五花八门的疑问,要形容它「百问不重样儿」真是一点不假。可临床中医生遇到的患者对慢阻肺问题各种各样的误解却非常普遍。西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科杨拴盈老师给小编讲了两个他在临床中遇到过的案例。而这两个患者,恰好闯入了对慢阻肺认识上的两种「极端误区」。

第一种极端误区是什么呢?先来听77岁老人的故事——

一般来说像他这个年龄的老人且罹患肺间质纤维化,身体状况不会像他这么硬朗……试验结果反而证实了他家人的担心是多余的

这个患者是一位77岁的退伍军人,今年二三月的时候老人在我们科住院治疗。他虽然没有罹患慢阻肺,但他得了特发性肺间质纤维化,他的家属都比较担心,似乎认为「这一关很难过」,还认为老人一定不仅仅是这一种疾病。他们查阅了很多资料,得知有一些慢性阻塞性肺病的患者会合并特发性肺间质纤维化,就担心老人也有慢阻肺。因此,带老人前来看病时他们都是忧心忡忡。

但在患者住院期间我们了解到,这个老人他平时比较喜欢锻炼身体,之前的锻炼方式通常是「快走」和「打太极拳」。未确诊特发性肺间质纤维化之前,他偶尔有「运动后气短」的症状,但症状较为轻微,此次因「运动后气短」症状较之前有所加重来我院就诊,但老人的基本生活都能够自理。

患者的子女对老人很关心。他们认为老人已经快80岁了,一定得卧床静养,不适合运动。其实只要老年人全身各系统功能良好,我们经过6分钟步行试验评估来判断他是否可以进行适宜个体化的运动方式。于是我们给该患者进行了心肺功能及6分钟步行试验的评估。6分钟步行距离的结果730米,占预估距离的114%。健康者6分钟步行距离400—700米,该患者走了730米,而且走完后我们进行了Borg呼吸困难评分有轻微气短现象,疲劳感觉也很轻。

「疲劳评估」是什么?评估它有什么用处呢?

杨老师讲到,6分钟步行试验通过Borg量表对患者的两个方面进行评估,一是对呼吸困难的程度评估,二是对疲劳感觉的评估。该患者走完6分钟后仅有轻微的呼吸困难和疲劳感,就说明他的全身各系统功能良好,由此证明该患者因为这种疾病导致突然死亡的可能性比较小。如果患者6分钟步行距离少于150米,提示患者住院率、疾病加重和再发生率增大,死亡的概率也相对比较大。

最后的试验结果也证实,患者家属的担心是多余的。老人在疾病急性期经住院接受规范化治疗后,在病情稳定期可根据6分钟步行实验结果评估医生为该患者开具了适合他的居家康复「运动处方」……而随后我们有一些老人及其家属对「慢阻肺」的理解可能走向了另一个「极端」,认为罹患像「特发性肺间质纤维化」这样的疾病就可能早已经有「慢阻肺」这样的基础疾病。而只要有活动后气短的症状出现,就异常紧张和害怕,这样的紧张情绪往往还会对患者的病情造成负面的影响。通过简单的6分钟步行试验,就能判断出患者病情的轻重缓急,到底能不能运动,适合什么强度的运动,从而「对症下药」。

另外一个极端误区又是什么呢?听听35岁胖小伙的故事——

他认为自己才35岁并不会出现什么问题,根本没必要做这种「小儿科」的试验……走下来就「傻眼了」,才意识到自己这么严重

为什么又接着要讲这个患者?是因为他这样的年轻人在临床上见到很多:对自己的一些表现和症状感到不以为然,对一些有必要做的试验认为「没有必要做」,是「小儿科」的试验。

这个小伙子刚35岁,很胖,身高约1.72米,体重已达94公斤。小伙是今年3月上旬来我科就诊,来的时候主要症状是咳嗽,初诊认为可能是慢性支气管炎。小伙运动比较少,吸烟,血糖、血压、血脂都偏高。住院以后确诊为慢性支气管炎,但当时做肺功能测试我们就怀疑他有向慢阻肺发展的迹象,只是当时他的表现还达不到慢阻肺的程度。我们就告诉他需要评估一下心肺功能,做个6分钟步行试验看看结果。结果小伙子看了流程后非常疑惑地嘀咕「感觉这个好没意思啊,就这个能试验出什么呢?」他认为自己只是因为太胖,不爱运动,懒惰,并不会有心肺功能的问题,只要他愿意运动,一切都没问题。当然,可能他也认为做这个试验比较累,又可能得不到什么有用的结果。

我走过去给他做思想工作,我说,「你尽管年轻,30多岁,但是你至少不是一个真正健康的状态。首先你是肥胖,超重了;第二,之前我们做睡眠监测,你打呼噜,有睡眠呼吸暂停综合征;第三,你血糖、血压、血脂都偏高。这些都需要你做心肺功能的评估,这个试验就必不可少……」小伙子最终接受了。

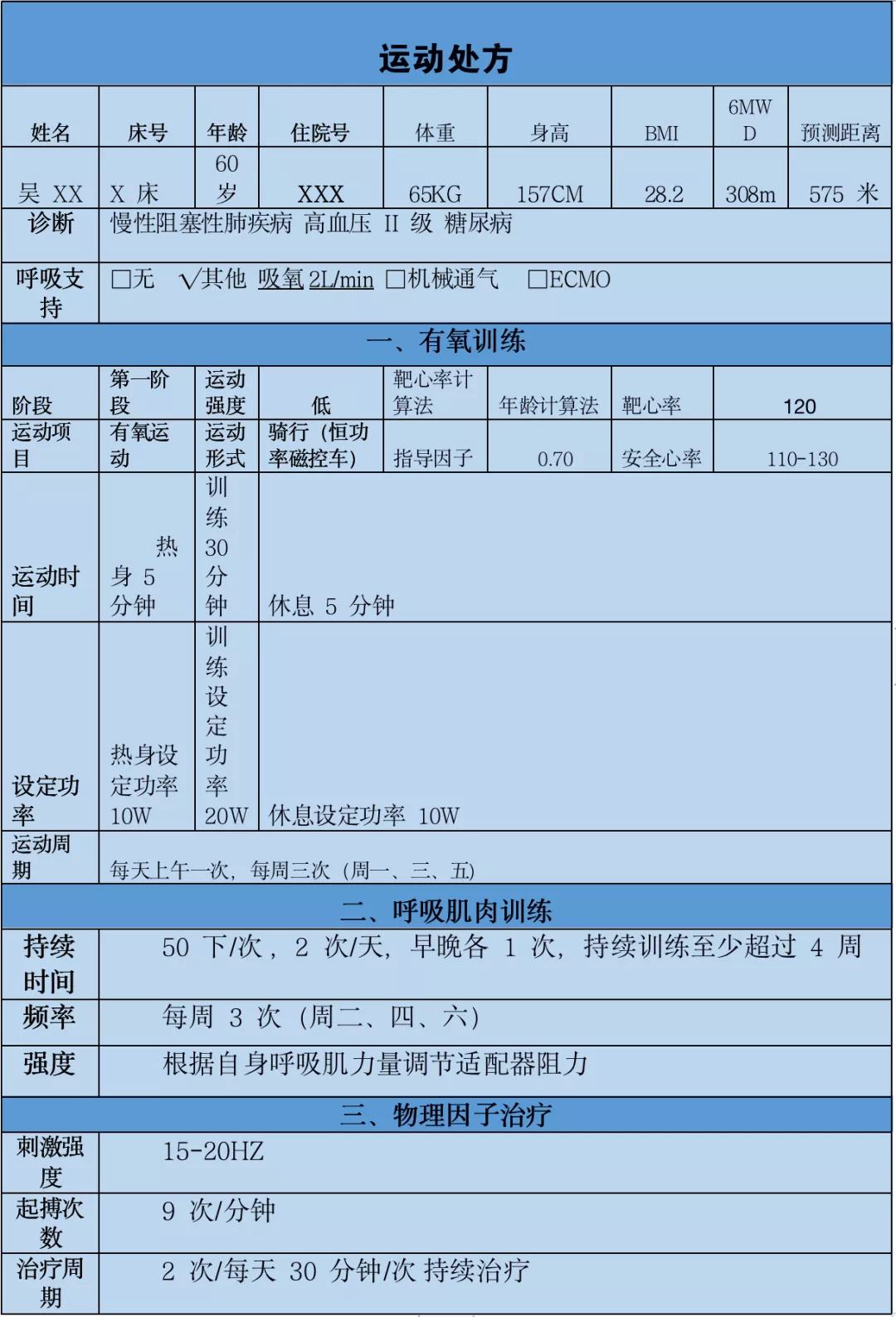

结果他大概走了不到400米的距离,就气喘吁吁走不动了,出大汗,称自己感觉眼冒金星,需要扶着墙才能坐到凳子上去……这下他就「傻眼了」,才意识到自己这么严重,之前的那种自信不见踪影,也知道自己的心肺功能并不像自己想象的「没问题」。6分钟步行距离的结果308米,占预估距离的45%。Borg呼吸困难评分有中度呼吸困难现象,自觉极度疲劳。评估之后我们对他提出了几点要求:首先是减肥;第二是生活要规律,饮食上不能暴饮暴食;第三是情绪要平稳;第四是要坚持锻炼。我们尤其在锻炼方面给他提了很高的要求,给他开了「运动处方」,持续训练达到8周来院复评训练效果,并完善相关医疗检查,以确保患者肺康复运动期安全有效。

2个案例,77岁老人、35岁胖小伙闯入了对慢阻肺认识上的两种「极端误区」?一个是高龄老人因为一些表现而怀疑有慢阻肺,自己或家属认为老人就应该卧床休息,不能运动;一个则是年轻人以为自己身体没什么问题,不重视有可能发展为慢阻肺的迹象,不愿意积极参与运动。这两种认识上的误区,都与慢阻肺有关,都与运动有关。问题来了:

无论他们有无慢阻肺的症状,他们这种情况的患者,到底该不该运动?适合什么样的运动?

看似不起眼,这个试验正是我们给慢阻肺患者开「运动处方」的关键依据。特别要注意这3条,一旦有这些情况立即停止运动

我们也注意到,杨老师在两个案例里都提到了6分钟步行试验,也提到了在试验结果出来以后,给患者开了

「运动处方」。

这个运动处方到底是什么样子的?通常医生会给慢阻肺患者开这样的处方吗?

杨老师给我们展示了根据6分钟步行试验结果对一位慢阻肺患者开具的「运动处方」(见下图):

注意:

一、运动中出现头晕乏力,脸色苍白,下肢酸软疼痛等,应停止动作。必要时通知医生进行急救。

二、运动前后测量血压、心率、血氧饱和度,避免空腹运动,运动中持续心电监护,家庭康复锻炼采用指脉氧或运动手环手表监护。

三、根据自身疲劳度以及当日睡眠情况,疲劳程度为参考,运动时穿舒适的衣服,运动鞋子等,注意谨防跌倒。

杨老师告诉我们,肺康复运动处方都是医生根据心肺功能测试及6分钟步行试验的结果给患者开具的适合于患者的个体化运动处方。而其中最重要的依据之一正是6分钟步行试验这种可能许多患者都认为「不起眼」的测试,同时也是临床上医生给许多慢阻肺患者开「运动处方」的关键依据。

杨老师也特别提醒患者,在按照运动处方进行运动的过程中,如发生以下情况,都要立即停止运动:

一、运动中出现头晕乏力脸色苍白下肢酸软疼痛等,应停止动作。

二、运动前后测量血压、心率、血氧饱和度,避免空腹运动,运动中持续心电监护,家庭康复锻炼采用指脉氧或运动手环、手表、电子血压计监护生命体征。

三、根据自身疲劳度以及当日睡眠情况,疲劳程度为参考,运动时穿舒适的衣服,运动鞋子等,注意谨防跌倒。

四 、运动过程中备用一些急救药品:万托林、速效救心丸、硝酸酯类等药品。

专家简介 杨拴盈

一级主任医师,教授,博士生及博士后导师。西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科主任。国家卫生健康突出贡献中青年专家。教育部新世纪优秀人才。西安交大名医、名师。中华医学会呼吸分会委员兼胸膜疾病学组委员;中国医师协会呼吸分会常委兼肺癌工作委员会委员;国际肺癌研究会会员;陕西省抗癌协会肿瘤个体化诊疗专业委员会主任委员;《中华结核和呼吸杂志》、《中华肺部疾病杂志》、《中国肺癌杂志》、《国际呼吸杂志》《现代肿瘤医学》、《中国呼吸与危重症杂志》、《西安交通大学学报(医学版)》常务编委或编委。主持国家自然科学基金4项,以第一或通讯作者发表论文186篇,SCI 66篇,以第一完成人获省科技进步一等奖1项,二等奖2项,主编专著1部,参与制定肺癌诊疗相关指南、共识16部。