推荐语

每一个从医的人都希望自己成为医学大家。在从一个菜鸟医生到业界专家的成长历程中,都会有一个重要的学习经历,那就是跟着老师出门诊。在这个过程中,不同的老师传授不同的东西,不同的学生也会汲取不同的营养。《呼吸界》已推出系列报道,和您分享数位医生与恩师一起出门诊、一起查房的故事和感悟,特别是对他们职业生涯的深刻影响。也许这里的某一个故事、案例或情节会深深的触动你,并且让你对职业和人生有了新的思考和认知。

1991年,我本科毕业后来到中国医科大学附属第一医院呼吸内科工作。我惊奇的发现,我竟然成为上学时的教课书(第二版内科学)的副主编于润江教授的同事!

刚刚到科内就感受到了浓浓的学术气氛。每周四的全科大会诊,每2周1次的沈阳市疑难病例阅片讨论,不定期的讲座,让刚刚本科毕业的我感到自己知识的匮乏,急需补充专业知识。二十多年的时间里,于老的学识、魄力、人格魅力深深地影响和感染了我。

他常常敏锐地发现下级医生忽略的一些小细节

于润江教授常常说「患者是最好的老师」,强调亲自看病人问诊查体的重要性。在大查房时他常常敏锐地发现下级医生忽略的一些小细节。

我经管一位间断发热的年轻男性患者,在院外静滴头孢类药物体温可降至正常,停药3~5天后再次发热,反复4次,没有找到原因。入我院后经过全身检查亦未明确诊断。

于教授详细询问了患者起病初期的情况,发现患者病初有咽痛,第一次静滴头孢菌素后疼痛很快就消失了。于教授查体时重点检查了患者的咽部,发现患者右侧的扁桃体大小和颜色正常,但表面有少量瘢痕,咽部略充血,建议我们请耳鼻喉科会诊。

耳鼻喉科医生果然发现了扁桃体隐窝积脓,经抗感染对症治疗患者完全康复了。我当时也看到了患者咽部的情况,但觉得这么轻的炎症可能只是咽炎,不会引起患者反复发热,因此忽略了这个致病的细节。

这个病例让我由心底里敬佩于润江教授的细心。

让我记忆犹新的还有另外一个病例,1名中年男性患者,肺部阴影经过一系列的检查仍然不能明确诊断。于润江教授在病床前仔细查体,在患者右背部肩胛下发现一个皮下结节,大约0.5×0.5CM大小,质硬,活动性差,无压痛。

病人自己和家属都没有发现这个小结节,住院医师和主治医师接诊查体多次也没有发现这个皮下结节。

于教授建议对这个结节进行组织活检明确性质。病理证实是转移癌(肺脏来源)。众所周知,呼吸系统查体比较重视听诊。

这个病例让我认识到体格检查的任何一个环节都是十分重要的,望、触、叩、听四个环节都有着重要的意义,一个都不能少!接诊任何一个病人都要系统地查体,不能漏项,不能走过场,否则就会漏掉了诊断的线索。

疑难重症面前的举重若轻

记得大查房时有一个中年男性患者,持续发热、咳嗽3个星期,体温持续波动于39~40℃。胸片示右肺上叶斑片影,在外院抗感染治疗效果不佳转来我院。

起初管床医生没有注意到患者的躯干皮肤存在红色皮疹,以为仅仅是药物过敏引起的药疹,忽视了自身免疫疾病导致的肺部疾病,遂给予抗感染治疗,效果仍然不佳。

于润江教授大查房时详细询问了患者皮肤损害的发生、发展、变化及与治疗用药的关系,最后确诊为Stevens-Johnson 综合征。这个疾病发病率较低,Char等报道其发病率仅为4.2/100万人,很多医生是头一次见到这个病例,包括我这个呼吸科小白。诊断明确后更改用药方案,患者迅速恢复了健康。

这么多年这样的例子数不胜数。于润江教授以他丰富的学识、幽默的点评让大会诊充满了知识性和趣味性。

大会诊时床头看病人

大会诊时病情讨论

不能仅仅局限于肺脏,要有全局观念!

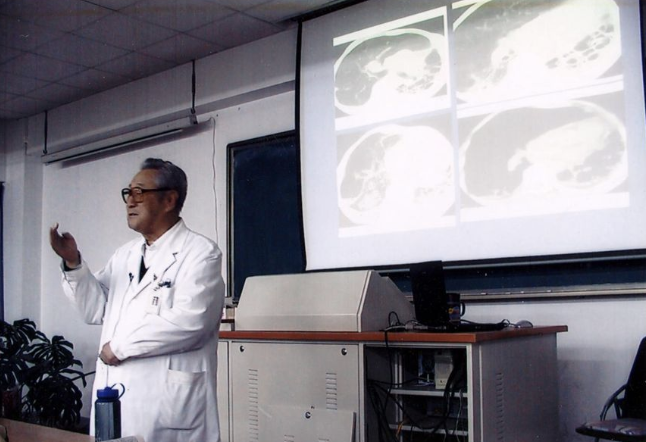

每次大查房都是由主治医师汇报病史。但是汇报病史后,于教授都会随机点选一名年轻医师进行胸片和胸部CT的阅读,详细描述片子的特点,评述影像与临床表现和治疗的相关性。描述正确的地方于教授会含笑点头肯定,描述错误的地方于教授会及时点拨更正。年轻医生们既紧张又兴奋,希望能有机会与大咖直接对话,这极大地激发了年轻医生看书学习、查阅资料的热情。

于教授要求年轻医师要扩大自己的知识面,不仅要掌握呼吸系统疾病的诊治和进展,还要掌握呼吸系统疾病相关疾病的诊治及其他系统常见疾病的诊治。「患者的疾病不是按照教科书上得的,要综合分析,要有处置复杂病情的能力」、「肺脏是多种全身性疾病的靶器官,肺脏本身的疾病可能是其它系统疾病所导致,我们的眼光不能仅仅局限于肺脏,要有全局观念」,于润江教授常常这样提醒我们。

为了纪念于润江教授对中青年呼吸医师的鼓励和期望,2014年始设立了「于润江青年呼吸医师奖」,面向东北三省的中青年呼吸医师颁发。

尤为重要的是提高呼吸重症监护的救治水平

对于呼吸医师的人才培养,于润江教授说:「21 世纪我国的卫生医疗战线需要一大批富有才华的中青年防治呼吸病的专家,改革开放后一直困扰我们的是由于人才匮乏而导致的学术发展的滞后。

在我国呼吸疾病中感染性疾病和结核、慢性阻塞性肺疾病和哮喘、肿瘤性疾病、间质性肺疾病和职业性肺病是应重视的四大疾病谱。仍然是21 世纪的防治和疾病控制的中心课题。站在医疗前沿的中青年同道们责无旁贷应投入到防治这些疾病的临床研究中去。即应有计划地开展对上述疾病谱的全面流行病学调查研究;探求和屏除其致病因子的研究;逐步制定出这些疾病的诊治方案。尤为重要的是如何提高呼吸重症监护的救治水平,需要认真全面培训监护治疗医师(即PCCM呼吸危重症医师)这也是当务之急。」

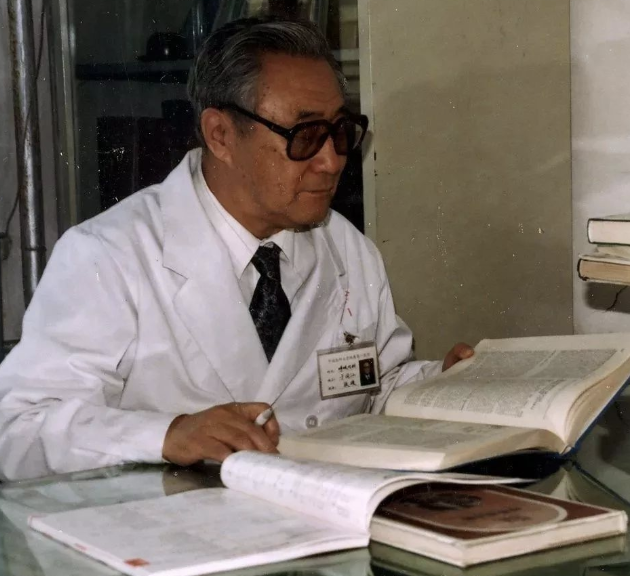

于润江教授在80高龄坚持为本科生授课

「万事皆小,生命为大」

每次进入病房他都会与全病房的患者和家属打招呼;在听诊的时候他总是先用手温暖一下听诊器,防止听诊器太凉刺激病人的皮肤;有的病人和家属看到老教授带领那么多的医生来病房就紧张,他会和他们先唠几句家常安抚他们的情绪,再巧妙的引导他们进入正题;对于行动不便或残疾的患者他更是以患者的方便为先,减少患者的挪动和不便。于教授专门撰文《万事皆小,生命为大》,告诫后辈要尊重生命,尊重患者。

他说:「当今的医学模式需要从传统的、经典的以生物学为基础的从病因、病理学诠释疾病的发生发展和控制疾病的观念,转变为以精神-群体-社会医学模式来研究控制疾病的发生和发展的观念。」突出了医学的人文关怀,对人的尊重,对生命的敬畏!大爱无疆,上善若水!

「学高为人师,身正为人范」是已故原卫生部陈敏章部长为于润江教授的题词。这是对于润江教授人生的概括和总结。虽然于润江教授在今年2月份离开了我们,他的音容笑貌还浮现在我们眼前,他对年轻医师的鞭策、鼓励和期望让我们更努力地前行。

2018年2月10日,93岁的于润江教授去世,王辰院士曾撰文悼念:斯人已去,精神永驻……

尊敬的于润江老师仙逝,心中至为怀念。于老师是中国医大呼吸学科的奠基与缔造者,是国家呼吸学科发展的一位领导者与推动者。改革开放后,他积极倡行先进学科发展理念,取得一系列如建立呼吸研究所、教育部国家重点学科,立项并开展国家科技攻关工作等对于呼吸学科发展极具意义的成绩。我深为钦佩的是,于老师所带出的学科队伍思想纯正,作风正派,成为可以信任、令人敬重的一群人,是呼吸界可以携手依靠的同伴。在90年代初,我初涉呼吸病学领域时,即仰于老师风范,得其恩泽。每见其人,闻其训言,受其器重,感其长者仁厚,如沐春风。我的导师翁心植教授曾告诉我,于老师曾言:「呼吸学界有三位我熟悉的年轻人:康健、徐永健、王辰,将来必能成器。」闻此言时,我们尚属少小之辈,惶恐之余,更觉鞭策鼓励,不敢怠惰。斯人已去,精神永驻。我们正大踏步地走在于老师等前辈开创的道路上,勇往直前。

作者介绍