慢阻肺患者到底该如何进行运动康复训练?其实这是一个慢阻肺患者最爱问的问题。今天,南昌大学第二附属医院呼吸与危重症医学科的叶小群主任来详细回答我们。

叶主任告诉我们,慢性阻塞性肺疾病(COPD)的主要症状是咳嗽、咳痰和呼吸困难,其治疗除了药物治疗外,2012年以来美国胸科学会及欧洲呼吸学会已经将肺康复作为慢阻肺非药物治疗的重要方法。慢阻肺患者的肺康复疗法主要包括:运动康复(包括呼吸肌锻炼、上下肢肌肉锻炼)、有效咳嗽排痰指导、营养支持、心理康复及其家属的健康教育等,其中,患者运动康复是肺康复的核心内容。

运动康复训练到底该如何做?方法难吗?……为什么要分为主动运动康复和被动运动康复?

叶主任告诉我们,根据运动的主动性与否,运动康复训练分为了主动运动康复和被动运动康复。这些方法都并不难,关键在于是否坚持和循序渐进,更重要的是在医师的指导下进行。

主动运动康复的训练方法:可采取床上脚踏车、床上桥式运动、起坐、翻身、扶床站立、床边原地踏步、上下肢体活动、吸氧下活动、无创通气下活动、步行、跑步、爬楼梯、平板运动、功率脚踏车等。

被动运动康复的训练方法:可采用被动牵引辅助运动、神经肌肉电刺激、按摩、针灸等。

图源网络

叶主任还告诉我们,根据运动锻炼的部位,可以分为以下3种:

一、上肢肌肉训练

上肢肌肉训练可以增强辅助呼吸肌的力量和耐力,包括握拳、上肢无负荷运动和有负荷运动,例如举重物、掷球等。

二、下肢肌肉锻炼

下肢肌肉锻炼是运动康复训练的主要组成部分,包括床上脚踏车、步行、跑步、爬楼梯、平板运动、功率自行车等。

三、全身锻炼

全身锻炼方式包括床上自主翻身、起坐、气功、内养功、太极拳、太极剑等。

叶主任提醒我们,不同年龄患者可在指导下进行运动康复。

患者运动康复是肺康复的核心内容,这几个图示一目了然,一学就会!

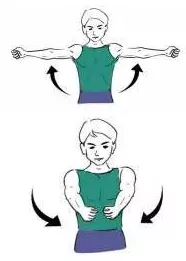

上肢耐力训练(低重量、高重复),以无支撑的上肢运动为例

练习要点:

1. 开始时,双手放到身旁;

2. 举起双手至肩膀高度(当您做此动作时吸气);

3. 移动双手向前直到在身体中间相遇,保持手臂伸直(当您做此动作时呼气);

4. 向相反方向做动作,直到手臂在肩膀高度呈水平面(当您做此动作时吸气);

5. 再次把双手放到身旁(当您做此动作时呼气);

6. 1组运动为 15次。

上肢肌力训练(高重量、低重复),

取坐位使用哑铃锻炼肱二头肌、肱三头肌示例

练习要点:

1. 患者取坐位,开始时,双手手持哑铃并放在膝上;

2. 举起双臂向外,但不超过肩膀高度(像“打开翅膀”一样);

3. 运动时,保持手肘轻微弯曲;

4. 举起时吸气,放下时呼气;

5. 1组运动为10次。

下肢肌力训练(高重量、低重复),

以没有负重的下肢运为例

练习要点:

1. 请指导员协助您做此训练;

2. 调整难度:增加台阶数目;提高台阶高度(或每次步行2级);背着重物;

3.1组运动为10次。

下肢耐力训练——步行

双臂在胸前交叉,下肢呈半蹲马步状

双臂运动

练习要点:

1. 每一只手提住一个重物(哑铃)并放在肩膀高度;

2. 使用一只手伸直举起和放下重物(哑铃);

3. 举起时吸气,放下时呼气;

4. 使用另一只手重复做此运动;

5. 1组运动为 10次。

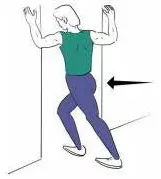

牵拉运动

练习要点:

1.站在转角处或门道,双手放在肩膀高度,双脚运离转角处或门道;

2. 身体往前倾直到感到在胸前有一种舒服的牵拉(伸展)感;

3.如果患者有肩膀病,则需要特别注意。

牵拉运动

练习要点:

1.举起手臂使手肘贴近耳边;

2.把手放置在肩胛骨之间;

3.慢慢用另一只手把已经举起的手肘往后推直到有牵拉(伸展感)。

从康复的角度,慢阻肺也分为稳定期、急性加重期、急性加重恢复期三个时期……因此运动康复也讲究时机

叶主任告诉我们,从康复的角度,慢阻肺也分为稳定期、急性加重期、急性加重恢复期三个时期。

因此,运动康复也讲究时机。在慢阻肺稳定期,尽管运动锻炼不能提高患者的肺功能,但能改善慢阻肺患者的运动能力(包括运动耐力和最大运动量)。运动康复治疗后,呼吸困难和生活质量也得到改善。8-12周的运动康复所得到的益处可长达2年。

目前基于试验依据的治疗指南建议:中、重度慢阻肺患者的治疗应常规包括运动康复训练。

每周2-5次,每次20-30分钟,以自主感觉劳累为主。

叶主任还特别提醒我们,运动康复也有注意事项:极重度甚至慢性高碳酸血症的慢阻肺患者在运动时,需要监测血氧饱和度、心率、呼吸频率等。尽量在吸氧下运动,氧流量可调至3-5L/min;无创通气下的运动,须调整呼吸机参数至患者感觉舒适。

专家简介 叶小群

现任南昌大学第二附属医院呼吸与危重症医学科科主任,二级教授,主任医师,医学博士、博士生导师,哈佛医学院博士后。为中华医学会呼吸分会第九、十届全国青年委员、江西省医师协会呼吸医师分会副会长,中华医学会江西省分会呼吸学会常委;江西省研究型医院学会呼吸病学分会主任委员、江西省百千万人才工程,江西省抗击新冠肺炎疫情先进个人。获“全军优秀博士”、“全国优秀博士学位提名论文” ;2020年中华医学会呼吸病学分会高影响力呼吸学术论文奖,承担国家自然基金、江西省自然基金重点项目等共10余项;发表论文60余篇,其中SCI 期刊15篇, 主持获江西省自然科学奖二等奖1项。