家住湖南邵阳的唐女士今年55岁,与别人不同的是,她每天早上起来洗漱、做饭时都会推着一个小车,人走到哪小车就要跟到哪,寸步不离。唐女士开玩笑说:“小车比她老公还亲”。更加让人意想不到的是,她曾三次被医生判定“活不了了”,但自从有了这个小车,她不仅病情好转,居然能操持一家子的年夜饭。那么,唐女士到底经历了怎样的坎坷人生?这个小车释放了怎样神奇的力量?

(唐女士的小车:上面是呼吸机,下面是蓄电器)

儿时的路:荨麻疹导致呼吸疾病,靠同学背着上学

当记者问询唐女士的患病经历时,她意味深长地叹了一口气“我这个病时间太长了”。唐女士出生在上世纪60年代的湖南邵阳,据她的母亲回忆,唐女士在三岁的时候患上了荨麻疹,父母听乡亲们说荨麻疹是不用去医院的,在家里吃点草药就好,发烧是好事,可以把麻疹烧出来,父母也不懂医学,就信了乡亲们的话,任由唐女士一直发烧。每次提起这件事,她的父母都会陷入深深的自责。不知烧了多少天,唐女士突然晕了过去,父母这才意识到事情不妙,赶紧把她送到了医院,到了医院医生对她父母说“都这么严重了,很难抢救过来了”。在医院住了几天后,医生还是摇摇头说“肯定是救不回来了”。当唐女士的父母都觉得即将失去这个孩子时,她却渐渐的恢复了,用她的话说“过了几天又反过来了”,尽管“反”过来了,但却把肺“烧”坏了。

唐女士的家住在山上,在她的印象中,回家的路好漫长。下山的路很陡、很窄,完全是人走出来的一条山间土路,还伴有一些碎石,赶上下雨天就会变的泥泞不堪,小路只能允许一个人通过,两个人并排走就会很挤。每天上学都要经过那条下山的小土路,她和妹妹一起出发去上学,但很快就会被落在后面,看着小朋友们三三两两欢快的背影,她有时也会怅然若失。赶上雨天,路又滑又湿,常常到了学校之后她的鞋子已经湿透。湿冷的鞋子让她浑身不适,她会不停的咳嗽,整个教室里会经常充斥着她的咳嗽声。有一次老师实在看不下去了,就把唐女士带到自己家里,把自己女儿的袜子给她换上。后来老师还发动班里的女同学去背她上学,班里的同学都很好,每天都轮流来背她,这一背就是一年多,当唐女士说起这段儿时的友谊时不禁两眼泛红。后来老师看她病重且咳得很厉害就劝她休学,她听了老师的话,后来也就没有再上学,那一年她16岁。

成年的路:身患疾病依然生下两个孩子,病了近三十年第一次做肺功能检查

尽管唐女士一直被疾病折磨,但她组建了幸福的家庭。她分别在1989年和1993年产下两个健康的宝宝,当记者问及她这种身体情况选择生孩子是否有顾虑时,她说“无知者无畏”,20几岁的唐女士并没有考虑太多,也不懂去咨询一下医生以她的情况到底能不能生孩子,在那个年代,生孩子是女人的天职,是毋庸置疑的。“两个宝宝都是在夏天出生的,可能是这个原因没有让我很不舒服”她说。生孩子的过程都比较顺利,并没有出现太严重的症状。就是每当她感冒,去镇上的医院打针时,医生总会小声感叹:“还这么年轻……”。这半遮半掩的一句话总让她心生疑惑,但她并不明白医生一句轻描淡写的话的分量有多重。

生完孩子,她被一家玩具厂录用,员工宿舍每天要爬四层楼,每爬一层楼都要歇一下。她不想被同事看到自己气喘吁吁并且一咳嗽就满脸胀地通红的样子。所以吃晚饭的时候,她会吃的很慢,等同事都吃完饭上楼了,她再上去。早上上班的时候,别的同事还没有起床,她就先走了。有时下班后几个女孩子喜欢一起去市场逛逛,每当招呼她时,她都含笑拒绝,因为去往市场的路有一个坡,那是她不可逾越的障碍。

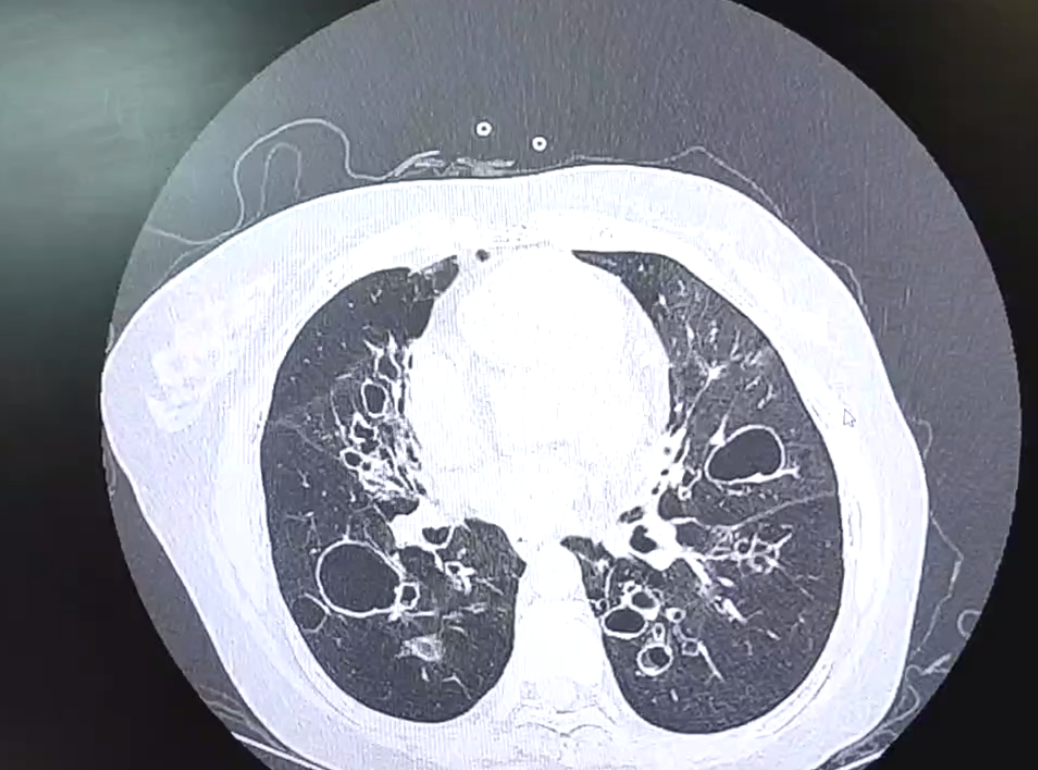

2005年,唐女士开始反复的住院。这种病情的加重与以前大不一样,呼吸困难、心跳加快更严重,她大口大口地喘气,却感觉这个气怎么也吸不进不去,令她非常痛苦。检查发现她是全身多发肺大泡,医生说她的肺大泡有拳头那么大并和她爱人说唐女士活不过3年,她爱人听了医生的话,站在病房门外默默地流泪。

(唐女士的肺大泡)

后来,医生给她开了吸入药,并嘱咐她每天吸氧,这样确实能给她的病情带来一些缓解。她买了制氧机放在家里,白天上班,晚上或中午睡觉的时候就吸氧。其实只要离开氧气就会很不舒服,活动时就会喘的厉害。但她没有办法整天在家里吸氧,因为家里还有两个孩子在上学,不可能不去挣钱。

其实吸氧时间不够是对病情起不到作用的,在《看呼吸》直播节目中也曾有专家指出慢阻肺患者吸氧必须每天保持在15小时以上。这个时间并不是专家们根据自己的经验决定的,它是来自循证医学证据,通过临床观察发现,对于缺氧的人群只有达到了每天15小时以上,才会对缺氧造成身体的损害有改善的作用,如果达不到这个时间,缺氧对我们人体的影响就没有办法得到改善,所以这个时间很重要。

看着旁边的窗户,好几次想爬起来从窗户跳下去

伴随着使用吸入药和吸氧平静的生活了几年之后,唐女士再一次站到了生死的边缘。2015年她开始频繁的住院,这一年之中她住了12次院,基本上已经离不开氧气,洗澡都需要吸着氧气。用唐女士的话说“从来没有这么严重过”。

在一次出院回家的路上,唐女士的爱人和一个朋友从湘雅医院出发接她回邵阳老家,但当车子驰骋在高速路上时,唐女士突然憋气,她对爱人说“我好难受”,尽管一直吸着氧,但也不起作用。她爱人见她全身惨白,并且浑身冒汗,一时间吓坏了,立即给弟弟打电话,让他查一下附近最好的医院在哪里。紧接着给一位熟识的医生打电话,医生让他把氧气管连到呼吸机上,可找了半天,却发现呼吸机上少了一个连接氧气管的塞子!

到了医院测心率50次/分,血氧饱和度60%,马上就被推进了ICU。进了ICU唐女士怎么也不肯戴医院的呼吸机,听着呼吸机发出的响声和报警声,看着旁边大小便失禁的病友,她又害怕又绝望,泪水浸湿了枕头,看着旁边的窗户,好几次想爬起来从窗户跳下去。

唐女士爱人把家里的亲戚都叫到了医院,女儿透过窗户看着躺在里面的唐女士,一边哭一边不停的问:“爸爸,怎么办啊?”全家人都笼罩在阴霾之中。大家一致决定,一定要抢救,要插管!但唐女士的意识还是清楚的,怎么也不肯插管,事后她回忆说,“我不能插管,插了管就挺不过来了”,据她回忆,后来医生给她用了另一种机器吸氧,让她顿时就舒服了,而她也真的挺了过来。

家里的路:从不动到动起来,她的生活发生了翻天覆地的变化

回家后的唐女士家里多了几样东西:轮椅、指氧仪、呼吸机。按照医生的指示,她需要24小时用呼吸机,这对唐女士来说简直比杀了她还痛苦,她本来是个爱美的人,喜欢做面膜、打扮,但让她每天扣个面罩在脸上真的很难接受。但不带又不行,摘下面罩来吃个饭都喘地不行。

每天带着呼吸机的日子让她一蹶不振,因为呼吸机要连接电源,所以位置是固定的,呼吸机在哪里唐女士就要在哪里,像被绑架一样,整日都被一根管子制约在床上,那时她浑身都是肿的,脸也是肿的,眼睛就剩下一条缝了。心情也很糟糕,也不想动,每天想着怎么能不影响子女的声誉而结束自己的生命。她的母亲年近八十,每天都要照顾她的起居,到吃饭的时间,母亲就把饭菜端到她面前,就这样或在床上躺着或在沙发上坐着持续了近一年的时间。

事情的转变是从母亲生病开始的,唐女士的母亲被诊断为高血压,无法在照顾她了。唐女士用“走投无路”来形容那段时间,“没有办法了,我只能自己照顾自己了”她说。

刚开始她推着一个婴儿车走,把呼吸机就绑在婴儿车上,在买一根很长的线连在呼吸机上,就这样慢慢地在家里活动,从做一些小的事情开始,后来老母亲基本上就不过来了。唐女士只能自己去慢慢地做饭。开始的时候会有亲戚帮她来拖地,后来唐女士觉得老是求人也不好。于是想了一个办法,从网上买了一个小推车,把呼吸机放在上面,下面再放一个蓄电器,这样就不用担心线不够长或把线压坏,不再受制于电源的方圆几米之内了,渐渐地开始自己做家务。

大约过了半年的时间,她逐渐发现,自己的脸不肿了,而且能干的事也越来越多了。到医院去检查,虽然无法测肺功能,但医生说她的心功能比以前好了。

如今唐女士每天早晨起来先准备早餐,然后就是洗衣服、拖地、走步,每天上午走两千步,下午走两千步。她对记者说,“动起来真是太好了,和以前真的是两种状态”。如今的唐女士现在非常的忙,记者约了她好几次才约上,除了每天的家务之外,唐女士大部分时间都在帮一些病友答疑解惑,用自己的经历与教训帮助其他病友度过难关。

慢阻肺病患者动起来确实好处很多,对肺通气功能、心功能、肌肉都会起到改善的作用,在《看呼吸》直播间中有专家明确指出,慢阻肺病患者动起来也是治疗的一个重要手段。

作为一种慢性病,大多数患者在住院期间,都能接受到及时有效的护理,病情也相对稳定,真正要面临的挑战在出院以后,如何做好病情的监控,常见的疑惑又哪里寻求解答……

本周三(9月21日)19:00-20:00我们邀请到中日医院呼吸中心物理治疗师王思远医生来到“幸福呼吸——让生命成其美丽”科普直播节目,一起来聊聊“为什么总是有痰排不出?”

还没加入患者群的朋友,可以扫码直接入群。我们将在群内收集大家的问题,为您采访专家,提供一对一答疑,也将为病友们提供一个交流情感,分享经验的空间。这里将成为慢阻肺病患者之家。