41岁的彭女士因「胸闷气短」、「憋气」等症状4个月前在西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科被诊断为「慢阻肺病」,而此次看病的周折令她颇为苦恼,因为起初她一直误认为自己心脏有问题,挂急诊2次、心内科门诊1次,最终在朋友的建议下才来到呼吸科门诊就诊。到底什么原因让彭女士丝毫不怀疑自己有呼吸系统疾病?

确诊前3星期才做了体检,肺部CT一切正常……不相信自己是「慢阻肺病」,以为自己的症状是逐渐衰老的正常现象或心脏问题

原来,彭女士多年来都有锻炼身体,比如打羽毛球、游泳,运动的习惯让她认为自己的身体状态非常良好。但在近半年时间里,家住6楼的她越来越感觉自己爬6楼后憋气感明显,总是气喘吁吁,如果一口气爬上6楼,就会感到非常明显的「胸闷气短」。以前她可以一口气爬上6楼,但出现症状后,从中途需要歇1-2次,到增加至歇息2-3次。彭女士听朋友提醒说,现在有一种慢性呼吸道疾病,叫慢阻肺病,她的症状就很像这种疾病。但彭女士根本不相信自己会是这种疾病,她认为这是属于年龄增长、逐渐衰老的正常现象,于是半年前出现这些症状后,她并未在意。

4个月前的一天,彭女士和朋友在一起聚会时,因开怀大笑后情绪激动,又出现胸闷气短症状,并且这次更严重,她感觉自己「呼吸困难、胸闷憋气、都快要窒息了」。朋友建议她挂呼吸科看看,但她却坚持认为自己不可能是呼吸系统疾病,而是怀疑心脏出了问题,于是挂了急诊的胸痛门诊。但抽血检查后,又没有发现她的心脏有什么问题,回家休息后,又好像没有大碍了。

为什么彭女士丝毫不怀疑自己呼吸系统出问题呢?

原因是在这次聚会之前的3星期,恰好她们单位年度体检,她做了肺部CT,报告说她的双肺没有任何问题。之前她也曾怀疑过自己的胸闷气短是否为肺上长了结节,但看了报告后,她便完全打消了这个顾虑。

此后的短短1周时间里,彭女士又因频繁发作的胸闷气短挂了一次急诊,一次心内科门诊,均未检查出问题。这时她的朋友再次建议她去呼吸科看看,毕竟胸闷气短的症状和呼吸道脱离不了关系,她这才在朋友的陪伴下挂了呼吸科。可是在呼吸科做完检查后,医生诊断的结果并不能让彭女士满意。

她坚持认为CT最准确,甚至要求做低剂量螺旋CT,我们对她做了详细解释……慢阻肺病做肺部CT是可能有漏诊的,查形态不如查功能

为什么呼吸科的诊断结果不能让彭女士满意呢?

彭女士坚持认为,自己没有吸烟的不良嗜好,并且长年坚持锻炼,罹患慢阻肺病的几率非常小,让她最坚持己见的「证据」就是肺部CT没有发现异常的检查报告。她认为,肺部CT既然都不能查出双肺有任何病变和异常,就证明肺部没有问题。同时她还提出,即便普通的肺部CT查不出来的问题,听说做低剂量螺旋CT可以查出更细微的病变,因此她对肺功能检查做的一系列项目丝毫不感兴趣,对这些检查得出的诊断结果也将信将疑。很明显,她更愿意相信CT的报告结果。

医生给彭女士做的肺功能检查包含哪些项目呢?

这项检查包含如:肺通气功能测定、肺换气功能测定、支气管舒张试验、气道阻力测定、呼吸肌肌力、运动心肺功能等。

那么,到底彭女士的坚持有没有道理?医生是怎样解释的?

为我们讲述这个案例的西交大二附院呼吸与危重症医学科主任杨拴盈教授给了我们一个肯定答案:慢阻肺病做肺部CT是可能有漏诊的,CT是查形态,但肺功能检查是查功能。检查这个疾病,看形态不如查功能准确。

「患者彭女士的疑惑并非个例,其他慢阻肺病患者也曾问过同样的问题。大家可能对呼吸科做肺部CT、低剂量螺旋CT更为熟悉,对肺功能检查这个项目的认识程度不如这两项检查,因此有疑惑也很正常。但我们要给患者解释清楚,胸片和胸部CT,这两项是发现肺部疾病常用的影像学检查手段,这两项检查就像拍照片一样,了解胸肺部有没有异常的改变,比如发现有没有结节、肺炎等。其中,胸片可以基本了解胸肺部病变,但有些病灶可能会被心脏的阴影、大血管所遮盖导致漏诊。胸部CT就像把胸部切成一片一片进行观察,能清晰地暴露胸廓、肺、心脏、大血管等,发现一些微小的病变。当患者出现胸部影像学改变时肺功能不一定随之发生变化,比如大部分轻度的肺炎、小结节、早期肺癌等患者其肺功能可能是正常的;相反像彭女士这种查肺部CT没有查出来,她的情况就属于漏诊。为什么会漏诊?是因为慢性阻塞性肺病和哮喘患者可能影像上并没有明显的异常,而肺功能已经发生了改变。」

「换句话理解,就是有的患者没有发展到CT上可以观察出形态变化的程度时,就可能诊断不出来,但如果做肺功能检查,慢阻肺病是可以很快诊断出来的,因为肺功能检查比CT能更早、更快、更准确地查出有没有罹患慢阻肺病,哪怕是早期,也可以通过肺功能检查的比如肺通气功能测定、肺换气功能测定、气道阻力测定、呼吸肌肌力等快速查出有没有问题。如果慢阻肺病的患者在很早期有肺功能下降的情况,可能这个时候只是表现在运动后有轻微的气短,比如爬楼梯后气短,但不那么明显,如果这些人群之前在完全健康状态时做过肺功能检查,这时再做一次,依然可以查出有肺功能下降,数值是一目了然的。因此我们在临床中遇到符合排查慢阻肺病的高危人群,就会及时建议他们做肺功能检查,尽快得到明确诊断。」杨教授告诉我们。

有的人肺上有问题,即便做了胸片或肺部CT,仍然还需要做肺功能检查……这些人群都应该做肺功能检查

杨教授告诉我们,临床上有许多患者肺上有问题即便是做了胸片或是肺部CT,仍然还需要做肺功能检查,这都是根据医生对患者的综合判断来决定需不需要做的。可很多患者的确不能理解,因为很多人认为,影像学能「看」得更加清晰、准确,而做肺功能检查需要在医生的指导下进行吸气和呼气,可能认为「既麻烦又累,还不准确」,其实这种认识是不对的,您大可不必担心这样的检查会不准确,因为医生的指导下进行的吸气和呼气,是必须在规范性的操作下,不是您想吸气多少、呼气多少就可以完成。而规范地进行吸气、呼气,再利用肺功能仪检测,并以数据的形式来评估患者的肺功能,是十分准确便捷的一种检测手段。而且这种检查也不费时,一般检查10分钟左右就可以完成,是相对安全、无创的,可以重复检测。

「更简单的一个解释,我们每个人上中学时可能都在体育课上经历过测『肺活量』,因此『肺活量』这个词每个人都不会陌生。胸片拍不出肺活量,肺部CT也照不出来肺活量,但肺功能检查就能测出您的肺活量,肺活量就是肺功能的评估指标之一。我们也给许多患者这样讲它的优点,让大家逐渐去理解它、接受它,接受像给大家测血压一样去测肺功能,这样才能评价每个人肺功能的损害程度,才能鉴别出一些反复咳嗽、呼吸困难的患者究竟是什么原因引起的,这个检查能对哮喘、慢性阻塞性肺病等呼吸系统疾病实现早期筛查、早诊断、早治疗、早获益。」杨教授告诉我们。

「有些患者还需要定期反复地复查肺功能,比如这位患者彭女士,她现在已经确诊了慢阻肺病,那么在使用吸入药之后,我们还要了解她的用药效果,后续还要对她的治疗方案进行调整,因此她就需要定期复查肺功能。临床上能用到肺功能检查的时候还有很多,比如医生在判断患者的病变部位,评估患者的活动耐力,或者是患者对手术的耐受力等各方面,这项检查都有重要的临床价值。」杨教授说道。

那么,哪些人群应该做肺功能检查呢?

杨教授首先提醒我们,如果您有活动后呼吸困难、反复咳嗽/咳痰、喘息/胸闷等症状,或者您长期吸烟,或者您的年龄大于等于40岁,亦或是出现其他与呼吸方面相关的症状,都应该进行肺功能检查。但很多人可能对「活动后呼吸困难」的界定不太明确,可以参照我们这篇文章里的这位患者彭女士的活动方式,比如爬楼梯,爬楼梯可以让您清楚地感受到现在与过去相比自己在呼吸方面有哪些变化,「以前她可以一口气爬上6楼,但出现症状后,从中途需要歇1-2次,到增加至歇息2-3次……」有时候我们看一些案例,从患者的细致描述中也未尝不可能找到一些自我测试的方法。

最后,杨教授告诉我们,这6大人群,都是应该做肺功能检查的:

1. 长期吸烟,包括曾有吸烟史、目前已戒烟者;

2.年龄≥40岁者,无论是否吸烟或有无呼吸道症状;

3.有慢性支气管炎、慢阻肺、哮喘、间质性肺疾病、肿瘤等肺部基础疾病者;

4. 不明原因的反复咳嗽、咳痰及气短者;

5. 长期暴露于烟雾环境或粉尘者;

6.家族中存在哮喘、囊性纤维化及β1抗胰蛋白酶缺乏症者。

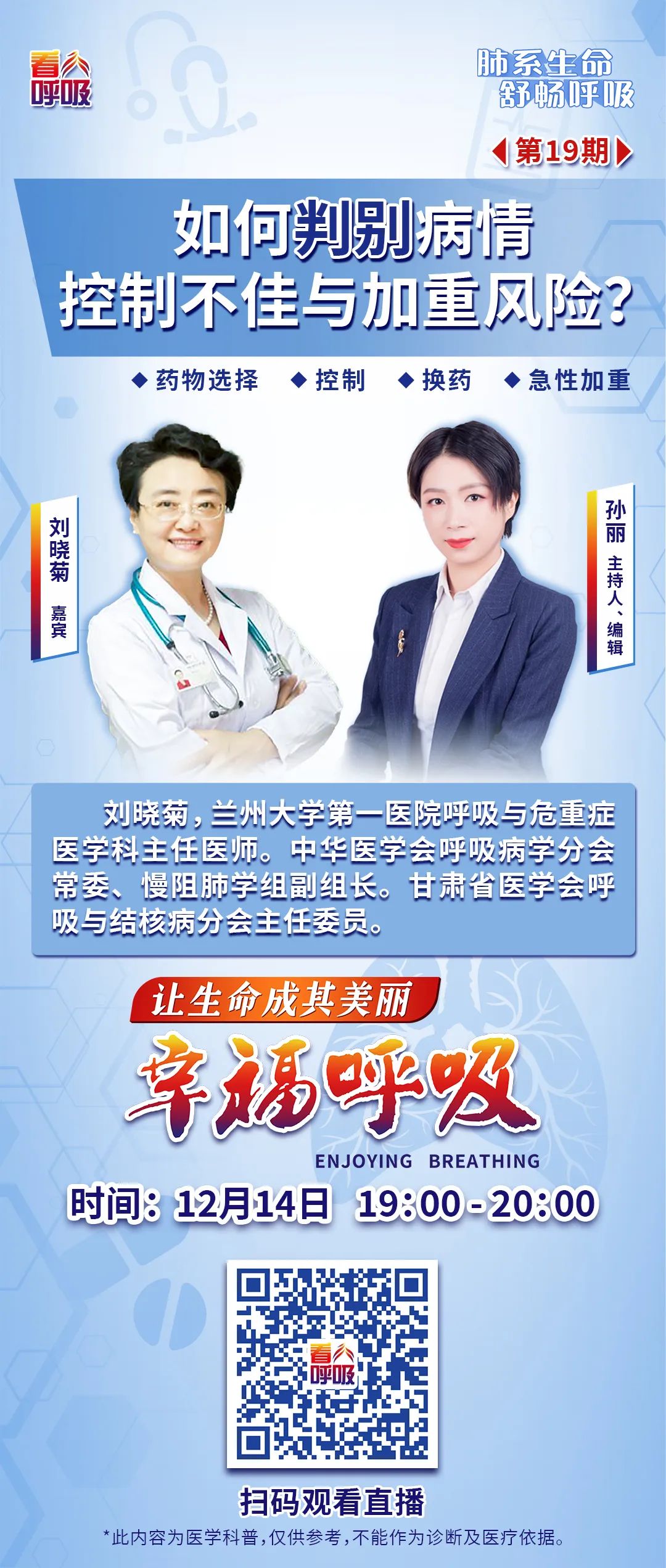

下周三(12月14日晚19:00),我们非常荣幸地邀请到了兰州大学第一医院呼吸与危重症学科刘晓菊主任来到《幸福呼吸—让生命成其美丽》直播间,我们一起来聊一聊“如何判别病情控制不佳与加重风险?”

慢阻肺病公益科普需要您的助力,您的阅读并转发会有爱心企业为慢阻肺病患者提供疾病管理辅助支持,让我们携手共助慢阻肺病管理,舒畅呼吸!

还没加入患者群的朋友,也请扫描上方二维码,私信小助手入群。我们将在群内收集大家的问题,为您采访专家,提供一对一答疑,也将为病友们提供一个交流情感,分享经验的空间。

专家简介

杨拴盈

西安交通大学第二附属医院呼吸与危重症医学科主任。一级主任医师,教授,博士生及博士后导师;国家卫生健康突出贡献中青年专家;“三秦学者”国家级创新团队带头人;教育部新世纪优秀人才;西安交通大学名医、名师;中华医学会呼吸分会委员;中国医师协会呼吸分会常委;中华预防医学会呼吸分会委员;“秦创原”创新驱动项目首席专家;陕西省抗癌协会肿瘤个体化诊疗专业委员会主任委员;《中华结核和呼吸杂志》等8种杂志编委;主持国家自然科学基金4项,以第一或通讯作者发表论文208篇,其中SCI收录83篇,以第一完成人获省科技进步一等奖1项,二等奖2项,主编专著1部,参与制定肺癌诊疗指南、共识20部。